近日,我校地理与环境科学学院罗娅/周秋文教授科研团队在水文学领域国际TOP期刊《Journal of Hydrology》(中科院一区SCI, IF=6.3)发表题为“Influence of interlayer fissures on runoff characteristics of karst slopes: insights from simulated rainfall experiments”的研究论文。该研究依托关岭喀斯特生态系统观测研究站,通过室内模拟降雨实验与系统数据分析,首次将层间溶隙径流作为独立组分纳入喀斯特坡地径流体系,揭示了层间溶隙(ISFs)对喀斯特坡地径流特征的影响机制,量化了层间溶隙在径流分配中的核心作用,为理解喀斯特关键带“垂直-横向”水文耦合机制提供了新视角。

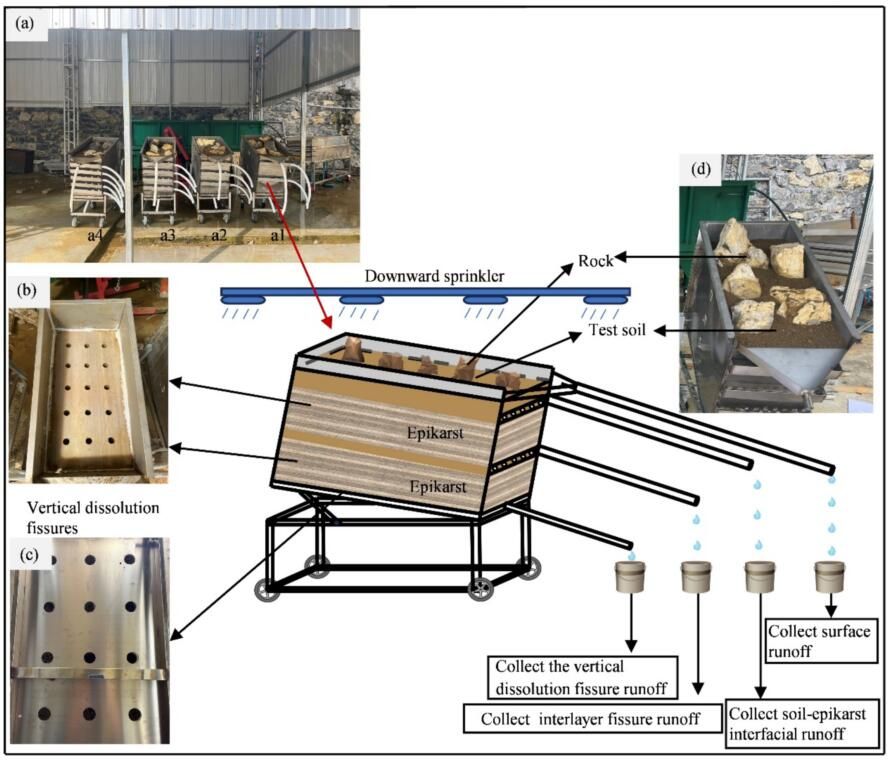

喀斯特坡地因土层浅薄、地表—地下水文响应快速,径流过程极为复杂,一直是生态水文研究的重点与难点。以往研究多聚焦地表径流、土壤-表层岩溶带界面径流及表层岩溶带垂向径流,却忽视了岩层间横向溶蚀形成的层间溶隙(ISFs)——这类平行于岩层、填充土壤与细粒碎石的独特结构。基于此,研究团队以贵州关岭喀斯特高原峡谷石漠化区为研究背景,采用室内钢槽模拟喀斯特边坡“地表-地下”独特结构,通过控制层间溶隙数量(0-4层)、厚度(1-3cm)及降雨强度(30/60/90mm/h),系统监测地表径流(SR)、土壤-表层岩溶带界面径流(SEIR)、层间溶隙径流(ISFR)与垂向溶隙径流(VSFR)的动态变化,结合方差分析与回归模型,量化层间溶隙对径流过程的影响。

实验材料及特征

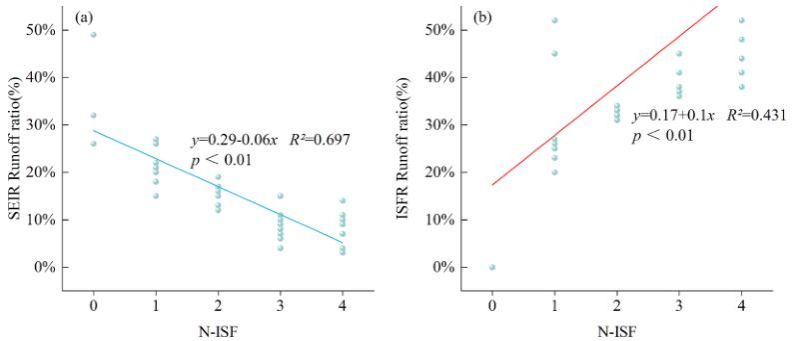

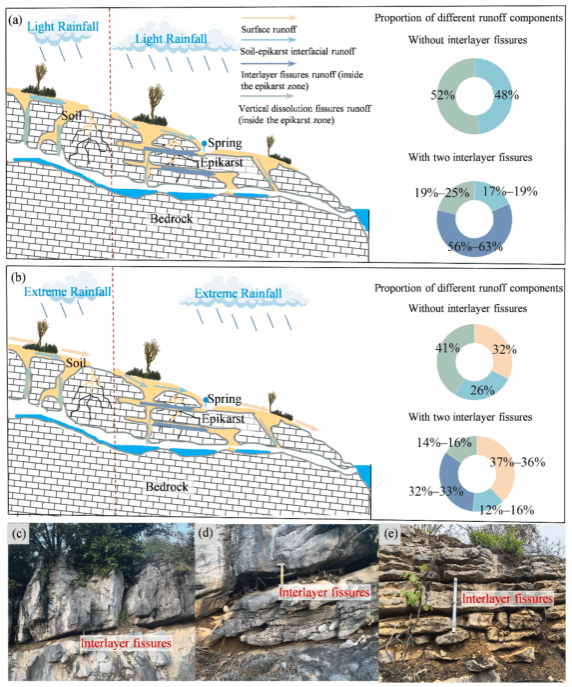

该研究发现层间溶隙的存在从根本上改变了喀斯特坡面的径流分配格局。在没有层间裂隙的理想状态下,垂向裂隙流(VSFR)是主要的径流形式,占比可达35%-52%。这符合传统认知中喀斯特地区降水快速下渗的特点。随着层间溶隙(ISFs)的出现和数量的增加,层间溶隙流(ISFR)逐渐取代垂向裂隙流,成为最主要的径流组分,其径流占比最高可达78%。同时,ISFs的存在显著减少了垂向裂隙流和土-岩界面流的流量,并延长了地表径流的产生时间。这表明ISFs是截留和疏导侧向水流的关键通道。

SEIR(a)和ISFR(b)径流占比与ISFs数量的函数关系

小雨(a)和极端(b)降雨强度下喀斯特坡地降雨径流响应的概念模型

该论文第一作者系地理与环境科学学院2023级自然地理学专业硕士研究生杨航,罗娅及周秋文教授为共同通讯作者。该研究成果得到国家自然科学基金(42461004、42561044)与贵州省科技计划项目(Qiankehejichu-ZK [2025] ZD 045)联合资助。

论文全文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134415