近日,我校大数据与计算机科学学院王安志副教授团队与西南大学人工智能学院刘运博士合作,在人工智能领域国际一区TOP期刊《Engineering Applications of Artificial Intelligence》(IF=8.0)上发表了题为“Dual-path multiple attention-guided feature interaction network for Camouflaged Object Detection”的研究论文。

伪装目标(Camouflaged Object)是指那些颜色、纹理等特征与周围环境高度相似的对象,普遍存在于自然和人类社会中,例如树枝上的枯叶蝶、竹林中的竹叶青蛇和在战场上潜伏的士兵等。伪装目标检测(Camouflaged Object Detection,COD)是一种专门用于检测这些与周围环境完美融合的自然或人工伪装目标的人工智能技术,可广泛应用于农业领域的虫害检测、工业领域的瑕疵检测和医疗领域的病灶分割等。然而,现有COD算法未能充分挖掘和利用视觉特征中伪装线索,存在漏检和误检等不足,在下列三个方面均有待深入探索,一是如何通过网络架构的设计,在编码阶段获取高质量的特征建模;二是基于编码特征,如何在网络中有效地利用和交互来源不同的特征,使网络充分利用他们之中的互补信息;三是基于前两个阶段的信息,如何在解码过程中弥补中间特征丢失的信息,细化预测结果。

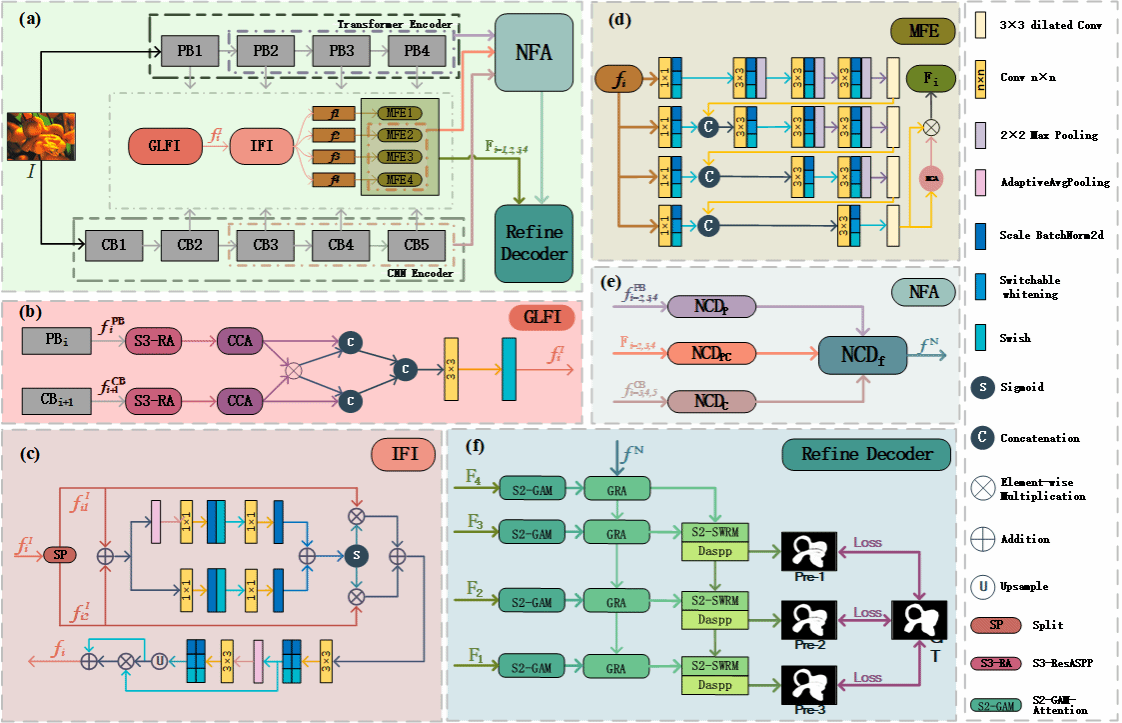

DMAFINet的网络架构

针对上述问题,本研究提出了一种双路径多注意力引导的特征交互网络(简称DMAFINet),其结构如图1所示。该网络可以实现对伪装目标的精准感知并生成高质量的预测结果。具体而言,DMAFINet在特征编码阶段利用卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)擅长捕获局部特征和视觉变形金刚(Vision Transformer,ViT)擅长建立全局依赖的特点构建了非对称的双路径编码器,使模型在编码阶段捕获互补的局部和全局特征,为后续特征的挖掘提供丰富的细节信息和上下文语义。在特征交互阶段,DMAFINet同时考虑特征间交互和特征内建模,在注意力机制的引导下从多级多尺度和同级多尺度的视角充分挖掘特征中的有效线索,生成高质量的聚合特征。此外,在解码阶段,DMAFINet还包含了一个精心设计的“定位—细化”两阶段的解码过程,有效地提升了目标相关的局部细节质量。

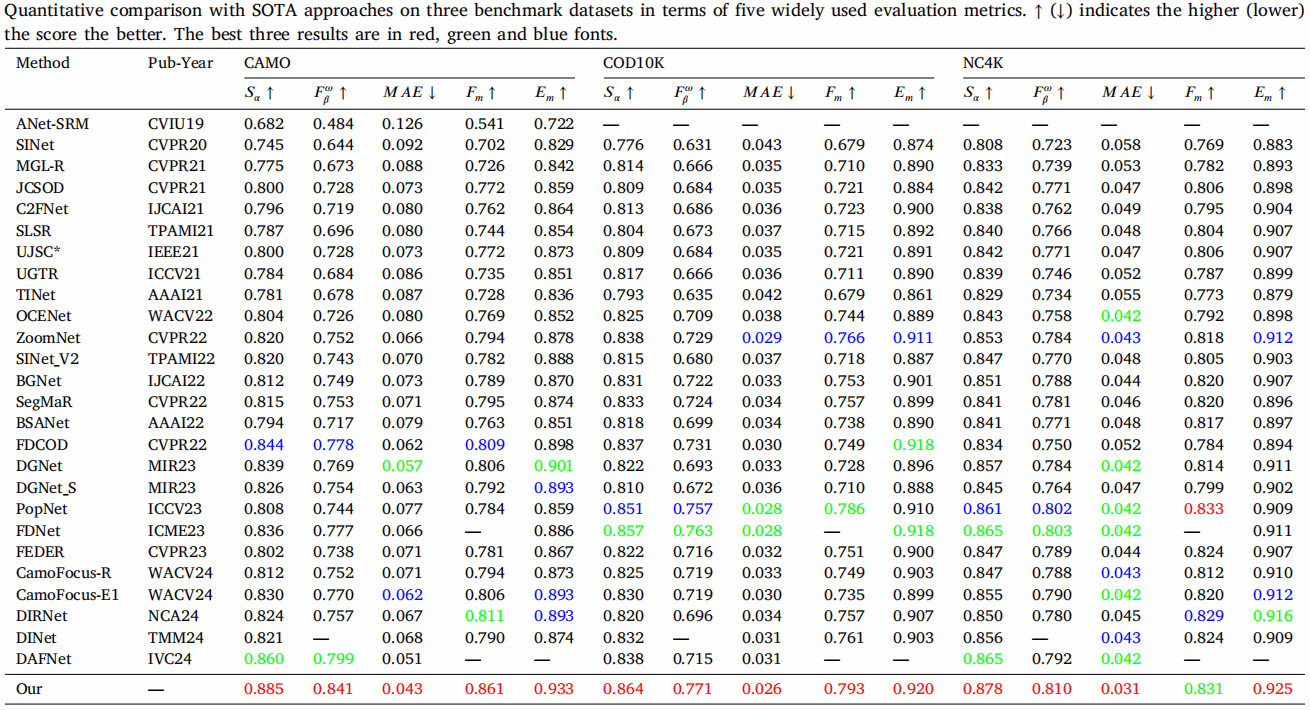

DMAFINet与24种SOTA方法在3个伪装目标检测常用数据集上的定量比较

本研究在3个伪装目标检测领域常用的基准数据集上进行了广泛的实验。结果表明,与24个最先进的(State-Of-The-Art,SOTA)方法相比,DMAFINet在伪装目标检测领域最常用的5个评价指标上取得了最佳的结果,为伪装目标检测领域获取高质量编码特征,挖掘特征互补性以及精炼解码细节提供了一个有效的参考。

该论文第一作者系大数据与计算机科学院王安志副教授。本研究得到国家自然科学基金(No.62162013, No.62301453)、贵州省自然科学基础研究计划(黔科合基础MS[2025]249)和贵州师范大学学术新苗基金项目(黔师新苗[2022]30号)的资助。

论文全文链接:https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.112345