我校地理与环境科学学院(喀斯特研究院)关岭喀斯特野外观测站近日在生态水文领域得重要进展,两项研究成果先后发表于水文学领域著名期刊《Journal of Hydrology》(一区TOP),论文题目分别为“Regulation of shallow soil hydrological processes by rainfall characteristics and vegetation type on karst hillslopes: Insights from plot-scale field experiments”和“Spatiotemporal dynamics and similarity in soil moisture in shallow soils on karst slopes”。

基于关岭站长期定位观测与控制实验,研究通过设置不同植被类型(花生、花椒、裸地)的坡面试验小区,系统监测土壤水分、稳定同位素和地表径流的时空动态,揭示了喀斯特地区浅层土壤水文过程对降雨与植被的响应机制,阐明了多因子协同作用下的水文路径转化规律,进而提出了基于植被调控的坡地水文管理策略。该研究为高度异质性的喀斯特坡地水文过程提供了多方法融合的证据支撑,对喀斯特山区水文模拟与农业水资源优化配置具有重要的科学价值。

研究主要发现,山坡浅层土壤水分在雨季表现出更强的时空相似性,且植被覆盖可通过降低蒸散和提高持水能力显著增加土壤含水量、减少地表径流,而裸地则因蒸发强烈和岩石裸露导致干湿交替频繁。稳定同位素分析表明,植被类型改变了土壤水运移路径,小雨时径流主要来源于前期土壤水(基质流主导),而强降雨或连续降雨事件则激活优先流路径,尤其在裸地中更为显著。小波相干分析进一步证实气象因子在短时间尺度上(<32天)对土壤水分具有控制作用,且干湿交替是影响浅层土壤水分相似性的关键因素。

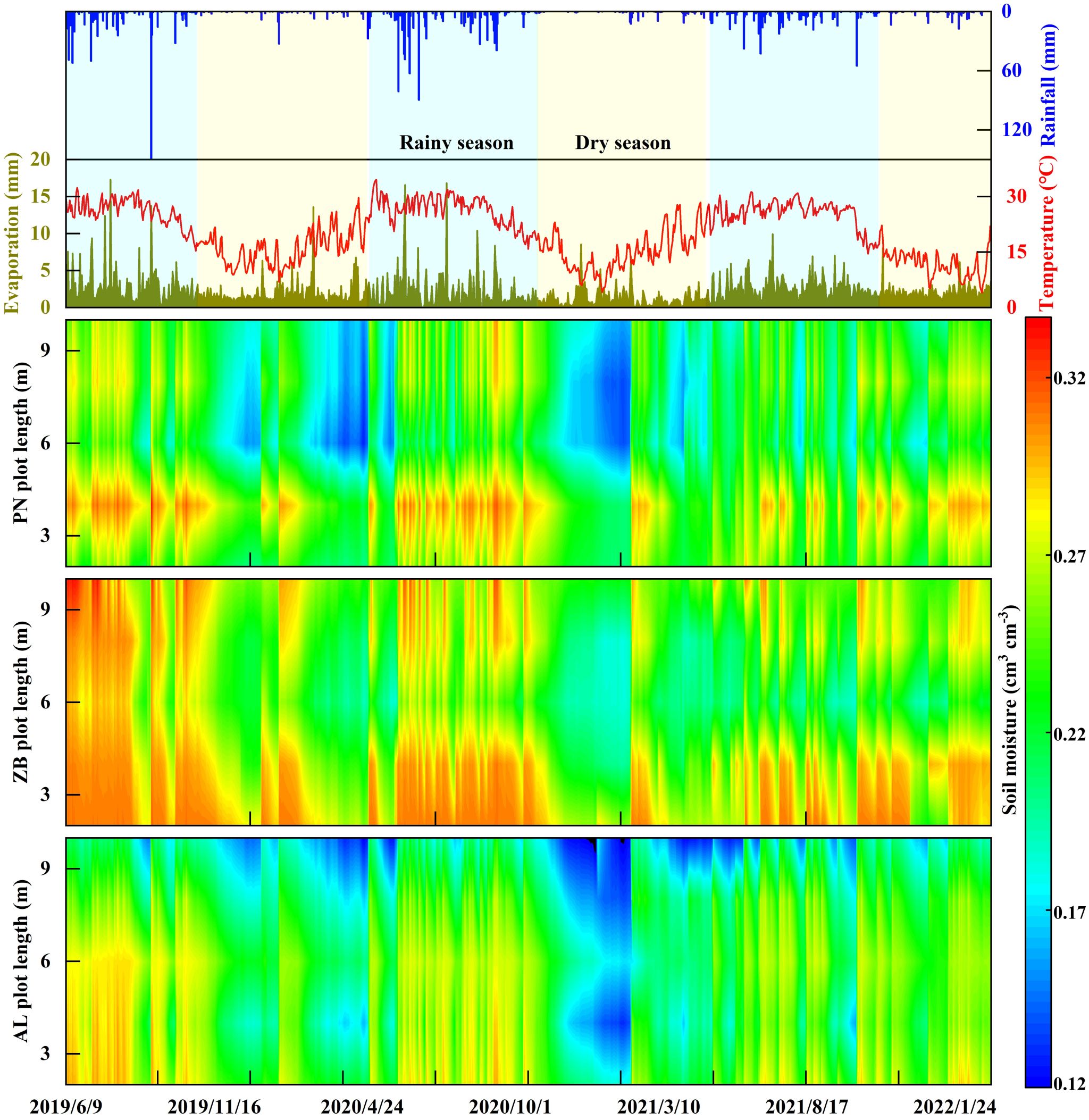

坡地土壤水时空动态

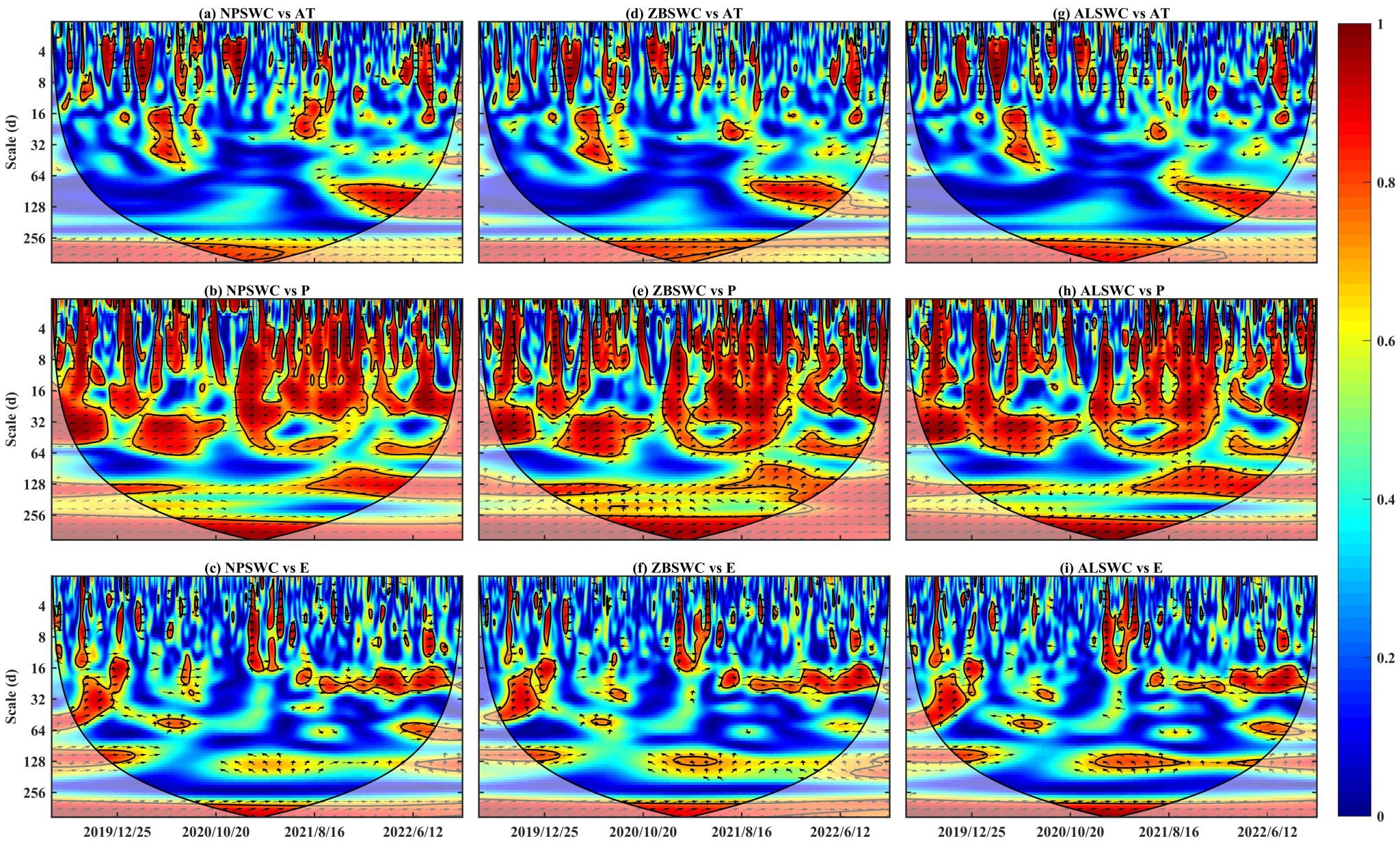

土壤水与气象参数之间的小波相干性

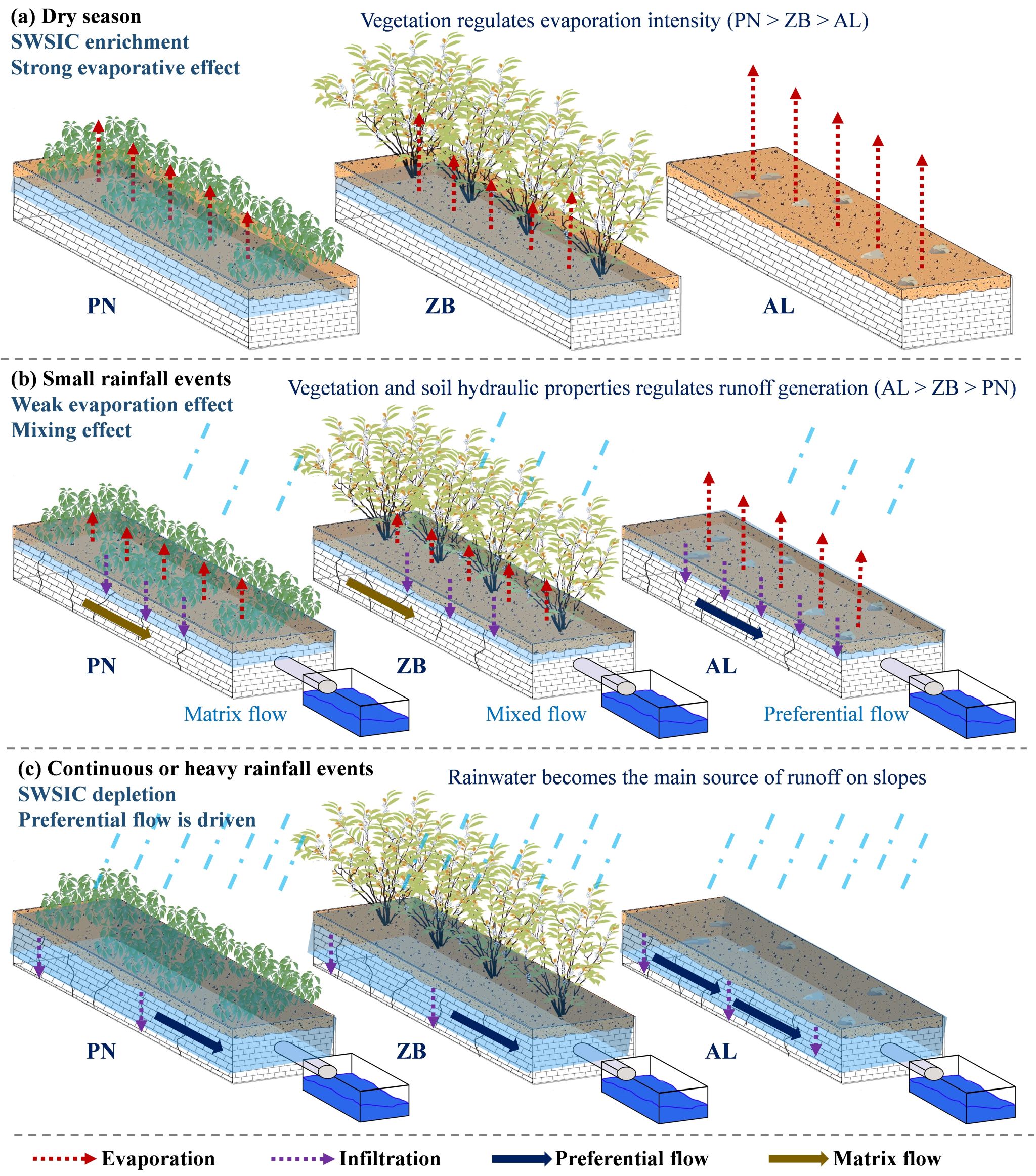

坡地浅层土壤水文过程概念图

地理与环境科学学院(喀斯特研究院)关岭站位于北盘江花江峡谷,该区域是全球喀斯特生态系统与人类活动相互作用的典型代表。观测站长期致力于喀斯特生态系统与农业环境变化的原位观测与机理研究,重点揭示垂直梯度生态过程对农业环境变化的响应机制,优化山地农业水碳调控技术,为践行“两山”理念、推动喀斯特地区绿色低碳发展提供科学支撑。近日,关岭站还获批成为农业农村部野外科学观测研究站。

上述成果的第一作者为喀斯特研究院李渊副教授。研究得到了国家自然科学基金(42201013、42461004)和贵州省科技计划项目(黔科合基础-ZK[2024]444)的资助。

论文全文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134199

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131655