近日,我校生命科学学院陈庆富/李洪有教授荞麦科研创新团队与喻凤副教授合作在Cell子刊《Cell Reports》(生物学一区Top)上发表了题为“The complete reference genome of Tartary buckwheat and its mutation library provide important resources for genetic studies and breeding”的研究论文。据悉,这是我校首次以第一完成单位和第一通讯单位在Cell子刊上发表论文,为促进我校生物学学科高质量发展做出了积极贡献。

苦荞是我国重要的“药食同源”特色杂粮作物。其不仅含有丰富的营养物质,还富含生物活性黄酮化合物、三萜、抗性淀粉等,具有极高的营养保健作用,在我国全民健康和区域经济中占据重要地位。近年来,我国苦荞产业发展迅速,需求量持续增加,培育高产、优质、易加工苦荞品种已成为苦荞育种的重要目标。然而,相比于其他作物,苦荞育种技术落后(系统选择和诱变为主),导致种质创新程度低,品种同质化严重,突破性种质极其缺乏,严重制约着苦荞育种和产业发展。此外,由于当前苦荞稳定遗传转化体系尚未建立,加之缺乏基因突变信息明确的突变体库及释放的参考基因组存在一定的缺口和序列错误,极大的限制了苦荞功能基因研究和分子育种。

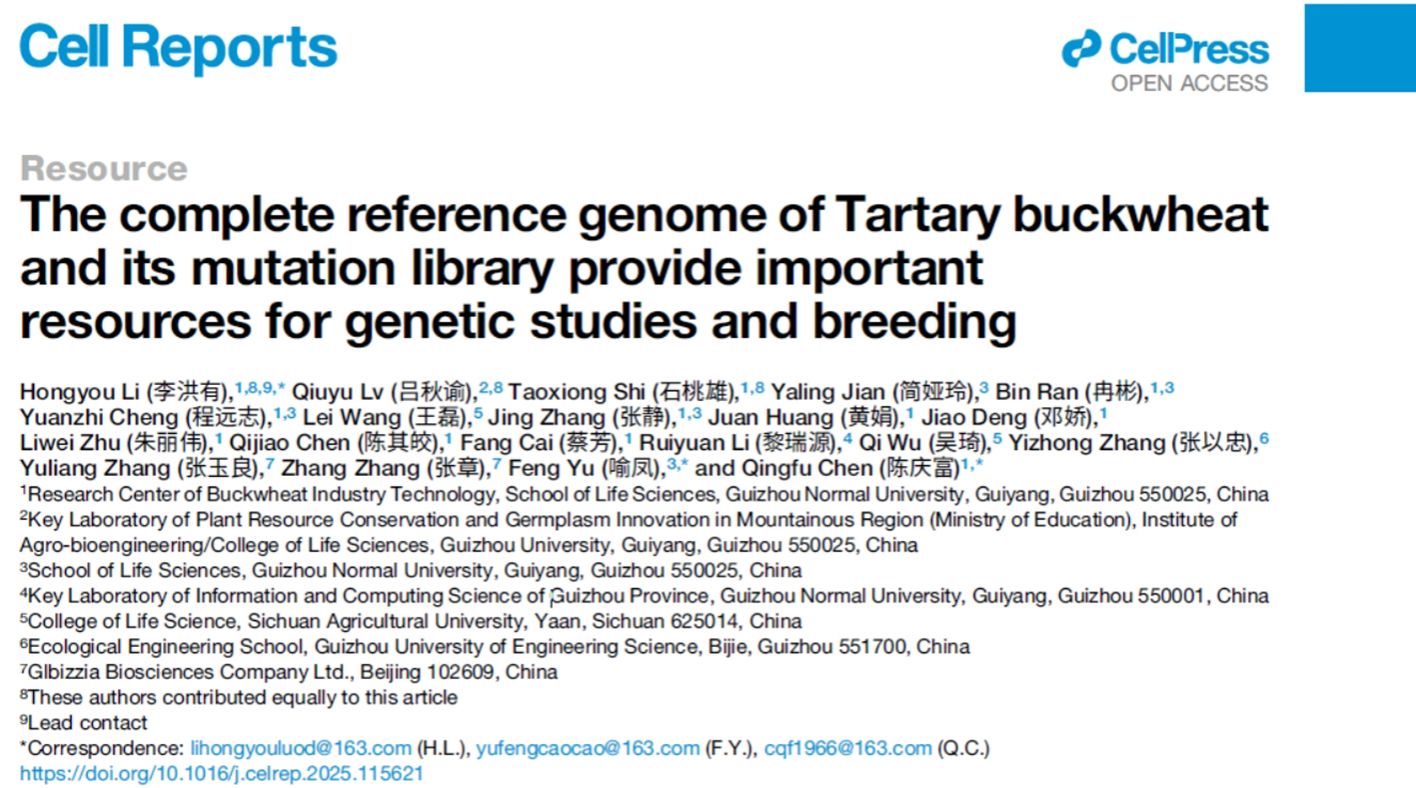

为解决苦荞参考基因组存在缺口和序列错误的问题,研究团队以自主培育的高产、广适苦荞新品种“贵苦1号”为材料,利用PacBio HiFi、HIC和ONT数据组装了首个苦荞端粒到端粒(T2T)无缺口高质量参考基因组。该基因组大小为453.83 Mb,零缺口,共注释到43,441个蛋白编码基因,并完整解析了全部端粒和着丝粒序列信息。利用荧光原位杂交(FISH)技术证实了苦荞的端粒重复序列为全新的六碱基重复序列“GAAACC”,而不是大多数植物端粒中保守的7碱基重复序列“CCCTAAA”。通过与已发布的苦荞“Pinku1”和“Qianku3”基因组比较,研究团队鉴定到大量SNP、InDel和染色体结构变异(SV),并通过PCR扩增测序证实了这些鉴定的变异具有较高的可靠性。

贵苦1号端粒到端粒无缺口基因组组装

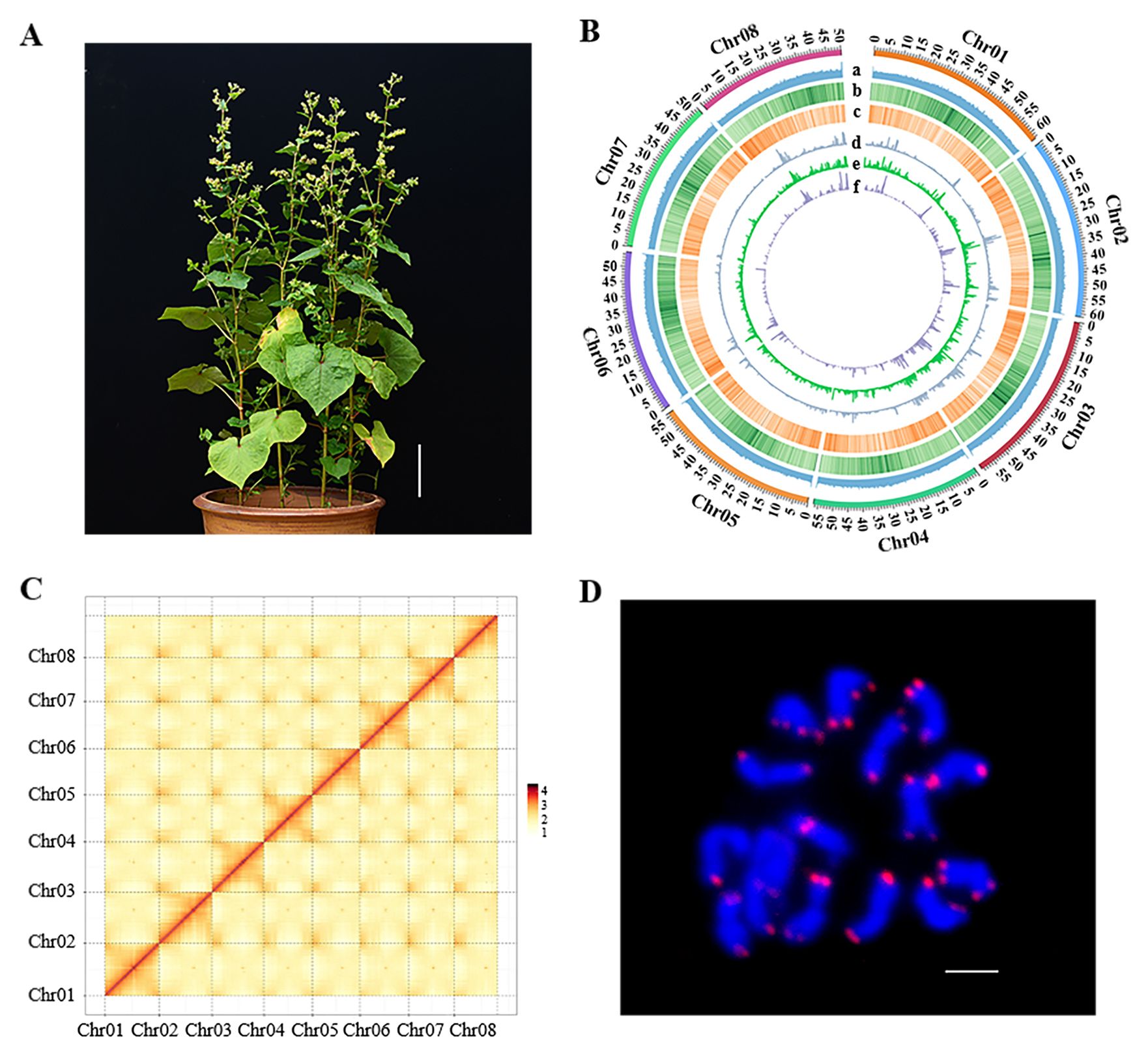

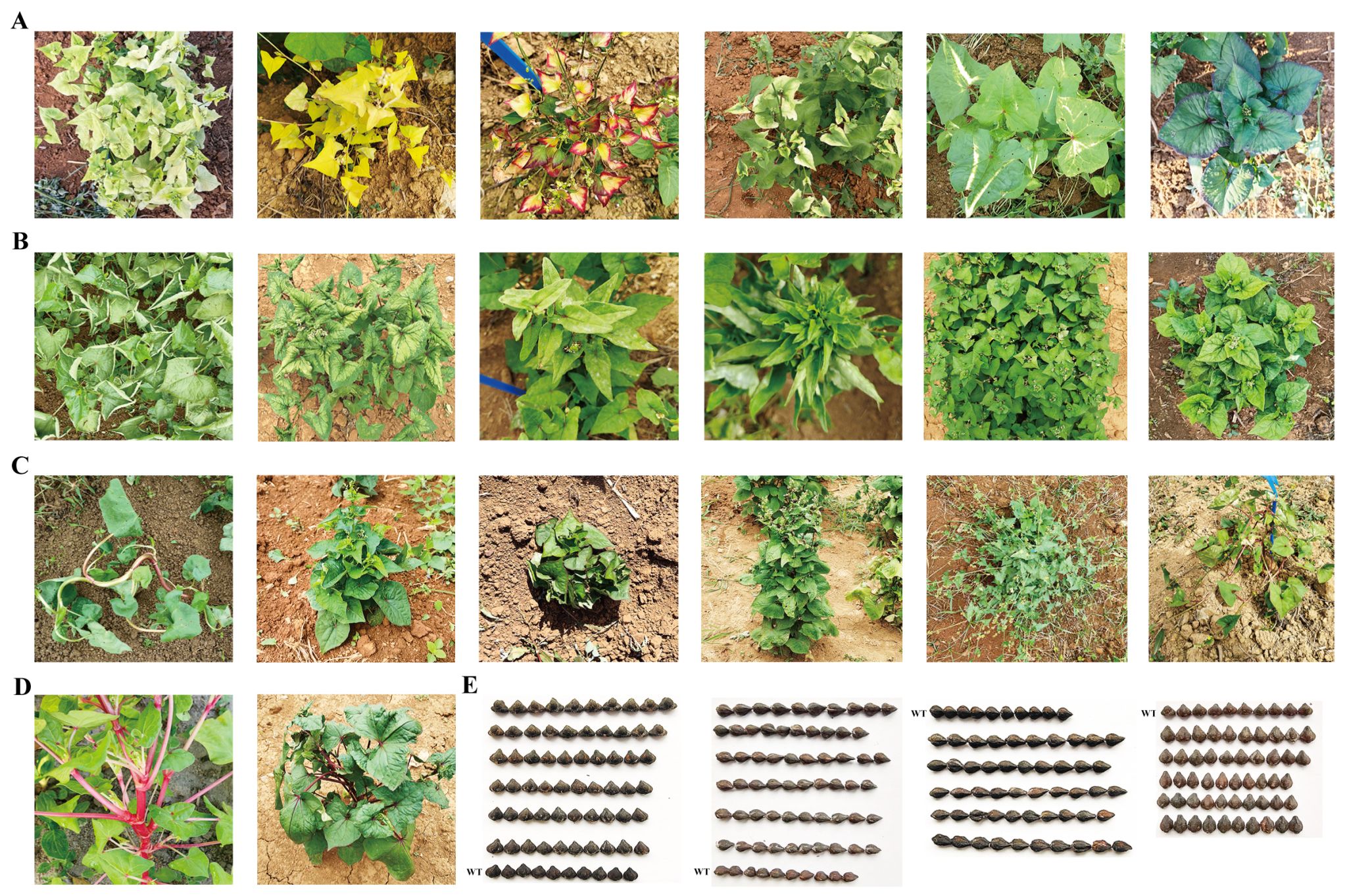

为解决突变体资源缺乏对苦荞功能基因组学和育种研究的限制,研究团队通过EMS对“贵苦1号”进行了大规模诱变,从8000个M2家系和1000个M3家系共70余万株分离单株中创制出1092份表型变异丰富的突变体(12个大类,62种表型变异)。通过突变体连续自交到M6代,研究团队进一步获得751份表型变异遗传稳定的突变体并从中筛选到二十余份具有重要育种价值的优异新种质(耐密植理想株型、高结实抗倒伏、超大粒、大粒薄壳、高黄酮、高蛋白、高抗性淀粉等)。在此基础上,研究团队对其中320份突变体进行了全基因组重测序,通过与“贵苦1号”参考基因组比对获得了这些突变体的全基因组突变信息,并鉴定到105,682个EMS诱导的SNPs和21,461个EMS诱导的InDels共造成了25,986基因的编码蛋白序列改变。PCR扩增测序证实EMS诱导的SNP阳性率为 95%(95/100),InDel阳性率为40%(4/10)。此外,研究团队还发现使用不同的参考基因组将极大的增加鉴定的EMS诱导的SNP(111.9倍)和InDel(18.6倍)的假阳性。

贵苦1号部分代表性突变体表型

EMS诱导的贵苦1号分子变异特征

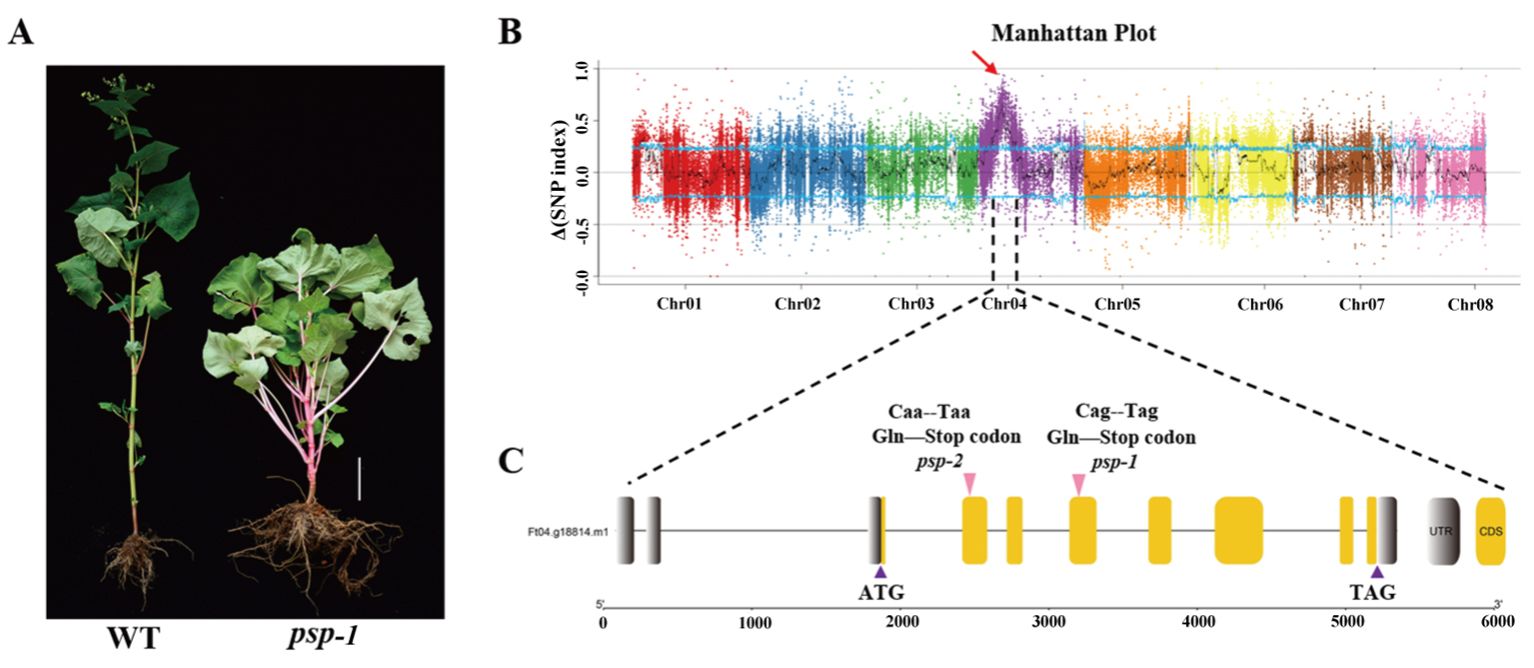

为进一步验证利用“贵苦1号”高质量基因组和突变体库在鉴定功能基因方面的快捷性和高效性,研究团队通过正向遗传学方法(MutMap)快速鉴定到一个粉红茎和叶柄突变体的突变基因,并通过F2群体单株的基因分型和等位突变证实了该突变基因的可靠性;同时研究团队通过反向遗传学方法鉴定到多个黄酮生物合成酶基因突变影响了苦荞种子中主要黄酮组分芦丁、烟花苷和槲皮素的含量,特别是鉴定到3个三种黄酮组分总含量增加了33%-41%的优异变异位点;阐明了“贵苦1号”基因组和突变体库在苦荞功能基因研究方面的高效性及分子育种中的巨大应用潜力。

正向遗传学(MutMap法)定位粉红茎和叶柄突变体基因

该研究为苦荞功能基因研究和遗传改良提供了宝贵资源,为推动苦荞由传统育种(1.0和2.0时代)进入分子育种(3.0时代)奠定了坚实的基础。

我校李洪有教授、石桃雄教授和贵州大学博士研究生吕秋谕为论文共同第一作者,李洪有教授、喻凤副教授和陈庆富教授为共同通讯作者,荞麦科研创新团队其他成员和多名研究生也参与了该项研究。该研究得到了国家自然科学基金(32260461)、国家现代农业产业技术体系(CARS-07-A5)、贵州省特色杂粮生物育种重点实验室(QKHPTZSYS[2025]026)、贵州省科技支撑(QianKe-HeZhiCheng-[2024]YiBan112)和四川省科技计划(2024YFHZ0202)等项目的资助。

论文全文链接:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115621