近日,我校大学科技园姚桢副教授、刘卫教授团队在环境科学与生态学领域中科院一区TOP期刊《Journal of Hazardous Materials》(IF=12.2)在线发表了题为“Co-treatment of spent carbon cathodes and oily sludge residues for toxic substance immobilization and resource utilization”的研究论文。

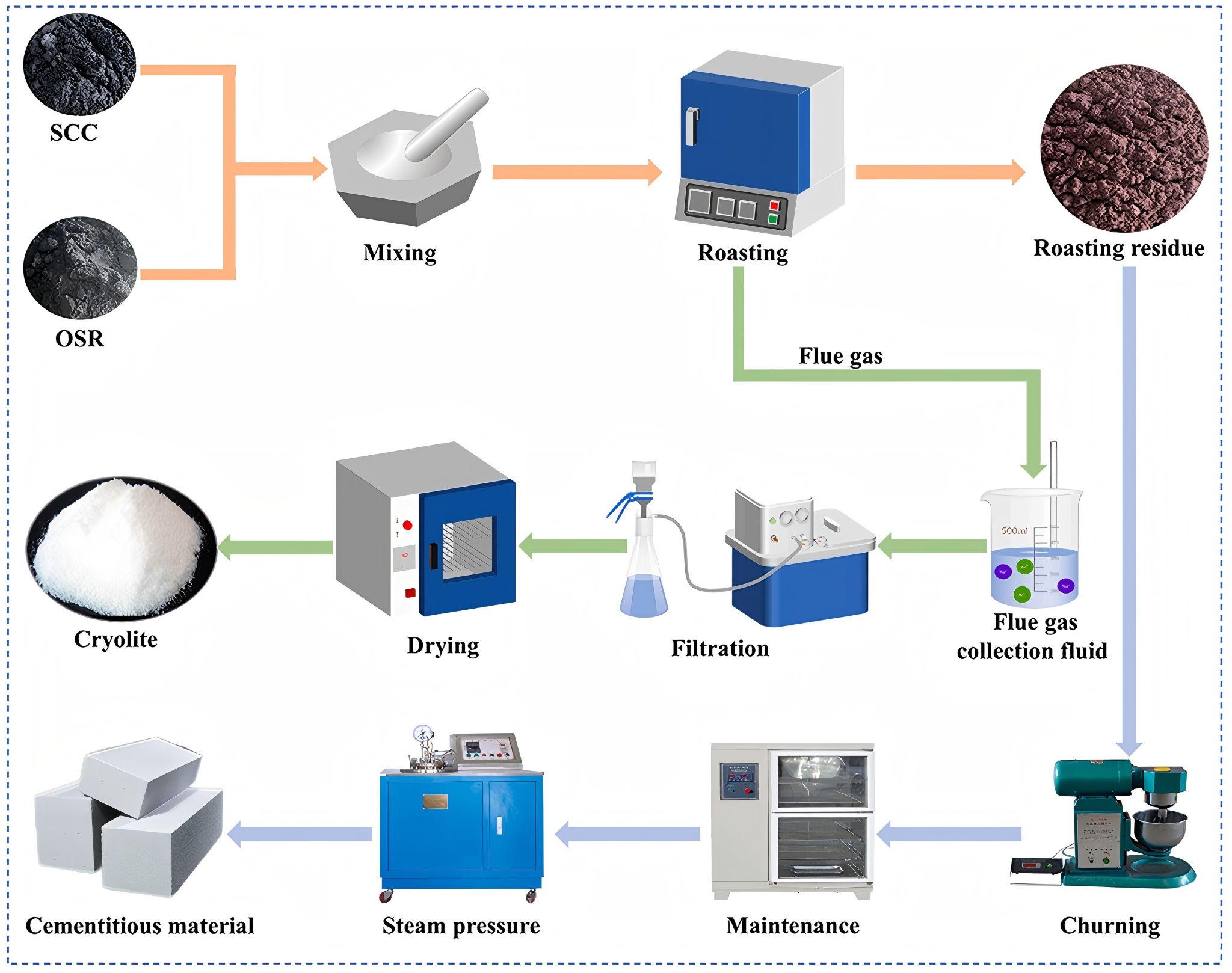

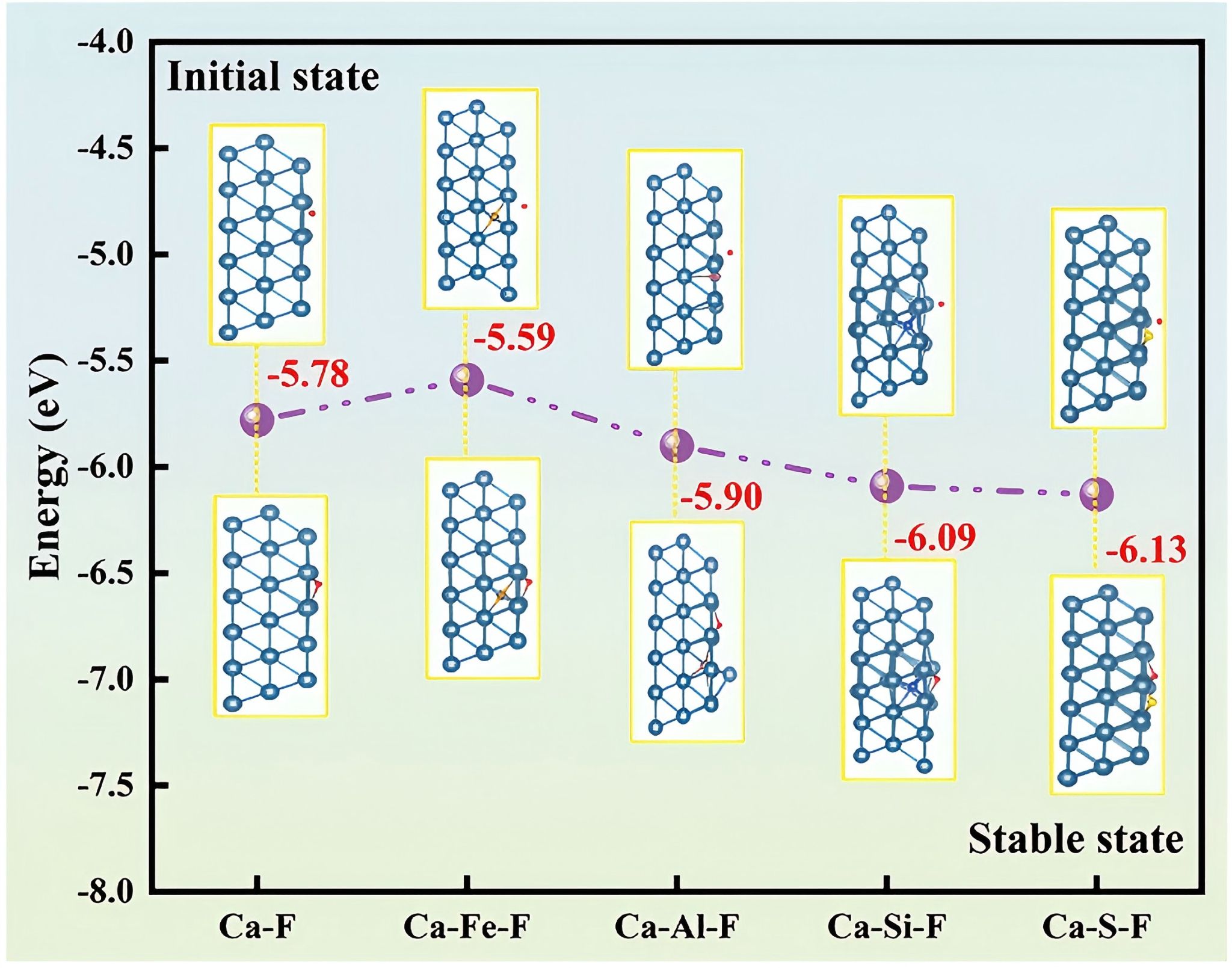

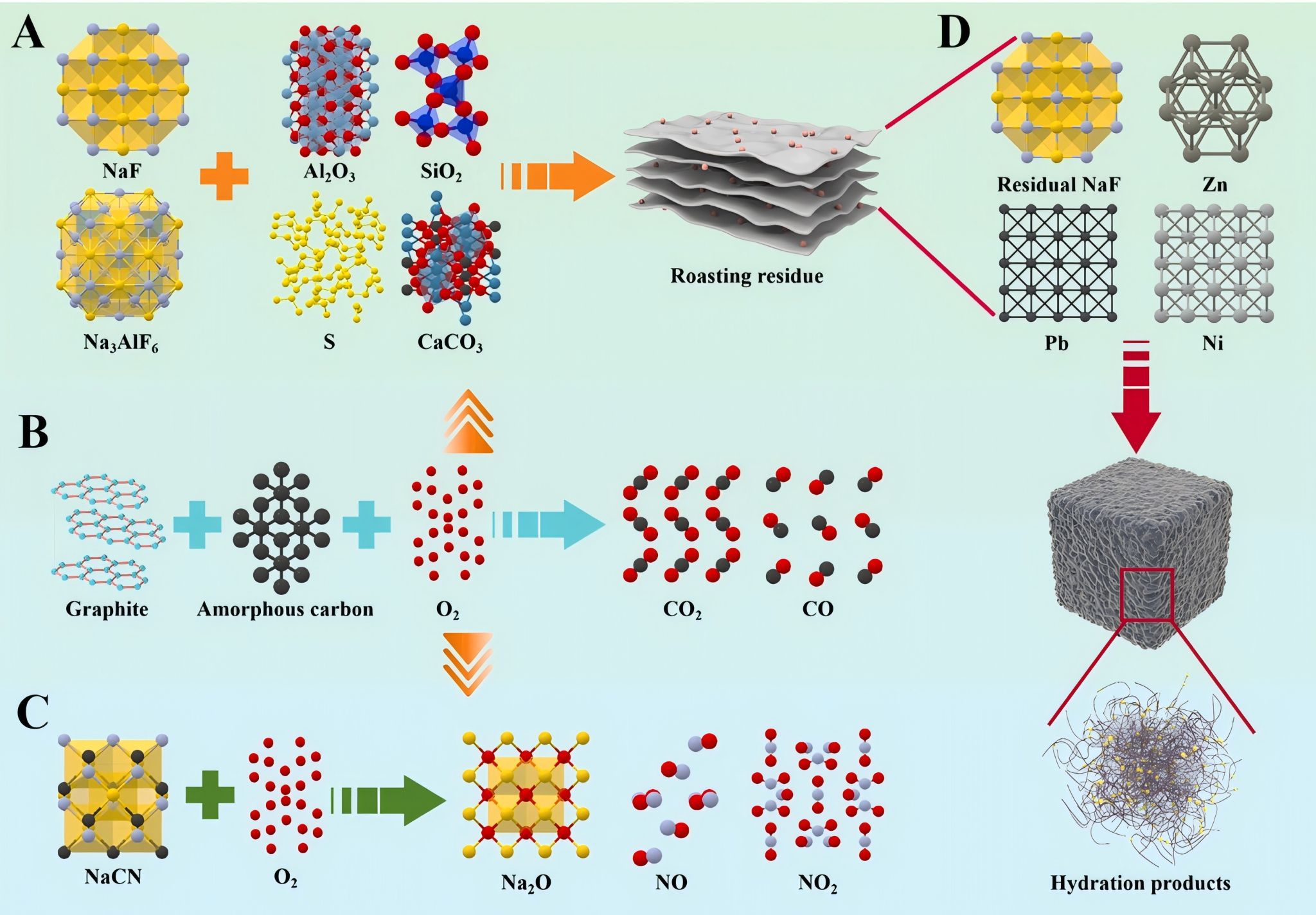

废旧阴极炭块和含油污泥热解残渣作为铝电解行业和石油行业持续排放的含碳危险废物,其显著的浸出毒性(F、CN和重金属)对生态环境构成严重威胁。目前,由于废旧阴极炭块和含油污泥热解残渣的处理成本过高且应用途径不明确,缺乏规模化处置技术。针对该现状,本研究基于废旧阴极炭块和含油污泥热解残渣的资源环境交互属性,利用含油污泥热解残渣中的非碳组分(Ca、Si、Al、Fe)固化废旧阴极炭块中的可溶性氟化物(NaF),由此形成的固相烧结体系可以反向促进含油污泥热解残渣中重金属组分的稳定固化。同时,废旧阴极炭块中含有的剧毒氰化物(NaCN)在高温氧化环境中被有效分解。具有高着火点和低硫含量的废旧阴极炭块可以减缓含油污泥热解残渣的燃烧进程并稀释硫含量。烟气和废渣被创新性地用于冰晶石的合成和胶凝材料的制备。此外,通过热力学计算、动力学分析、原位表征技术(原位XRD和热重质谱分析,TG-MS)和第一性原理(密度泛函理论,DFT)揭示了共处理过程中的协同安全解毒机制,实现了废旧阴极炭块和含油污泥热解残渣中毒性物质的高效解离与有价组分的全量资源化利用,为多源含碳固体废物的协同解毒与跨行业利用提供了新的技术路径。

废旧阴极炭块与含油污泥热解残渣的协同解毒与全量资源化利用路径

含油污泥热解残渣中非碳组分对Ca-F吸附的影响机制

废旧阴极炭块与含油污泥热解残渣的协同解毒机制

该论文第一作者为材料与建筑工程学院分析化学专业2022级硕士研究生赵雪伊,通讯作者为姚桢副教授、刘卫教授及中南大学仲奇凡教授。该研究得到国家自然科学基金(52464055),贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2023]一般103,黔科合支撑[2023]一般212),黔科合基础ZK[2022]一般321),贵州省教育厅高校科技创新团队(黔教技[2023]057号)的联合资助。姚桢副教授主要从事新能源材料与固废资源化相关研究,先后主持国家自然科学基金地区项目1项、国家重点研发计划子课题1项、中国博士后基金面上项目1项、贵州省科技重大专项子课题1项、贵州省科技计划4项、贵州省教育厅科技创新人才团队项目1项、企业技术委托项目4项,以第一/通讯作者发表SCI论文12篇,获贵州省科技进步二等奖1项、有色金属工业科学技术二等奖1项。

论文全文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138071