近日,我校生命科学学院高级实验师彭雷博士与湖南省农业科学院杂交水稻研究中心、杂交水稻国家重点实验室合作,在国际知名的农学一区TOP期刊《Pesticide Biochemistry and Physiology》(IF:4.2)上发表了题为“The insecticidal toxicity of thymol and carvacrol to brown planthopper and the novel control strategy based on their disruption of the cuticular hydrophobicity”的研究论文。

褐飞虱是水稻生产中最具毁灭性的害虫之一,其繁殖速度快、适应能力强,并已对多种常规化学农药产生抗性,严重威胁全球粮食安全。传统防控主要依赖化学合成农药,尽管短期内能有效控制害虫数量,但其广泛使用已导致抗药性加剧和生态环境风险增加,迫切需要开发高效、安全、环保的替代防控手段。

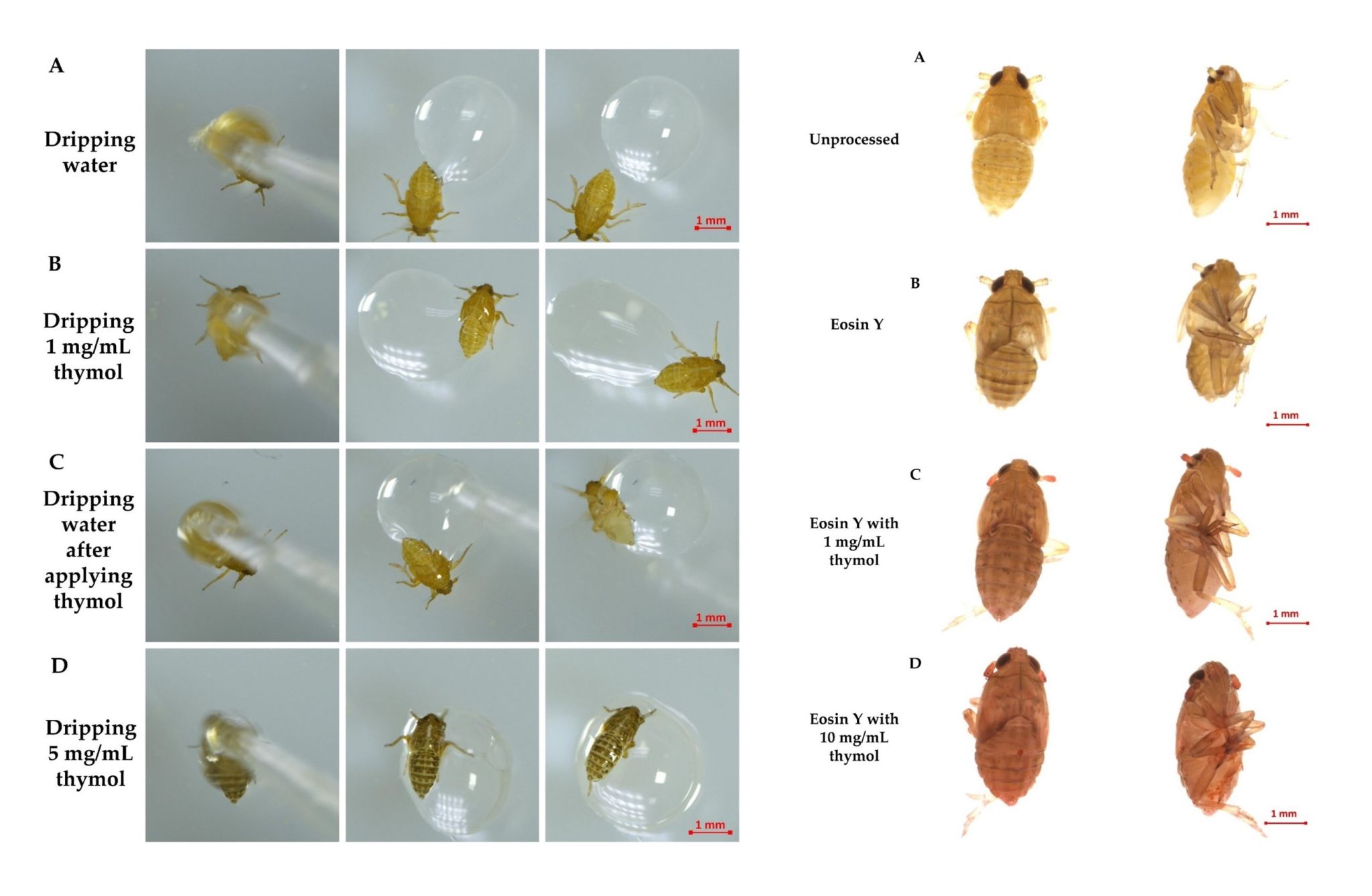

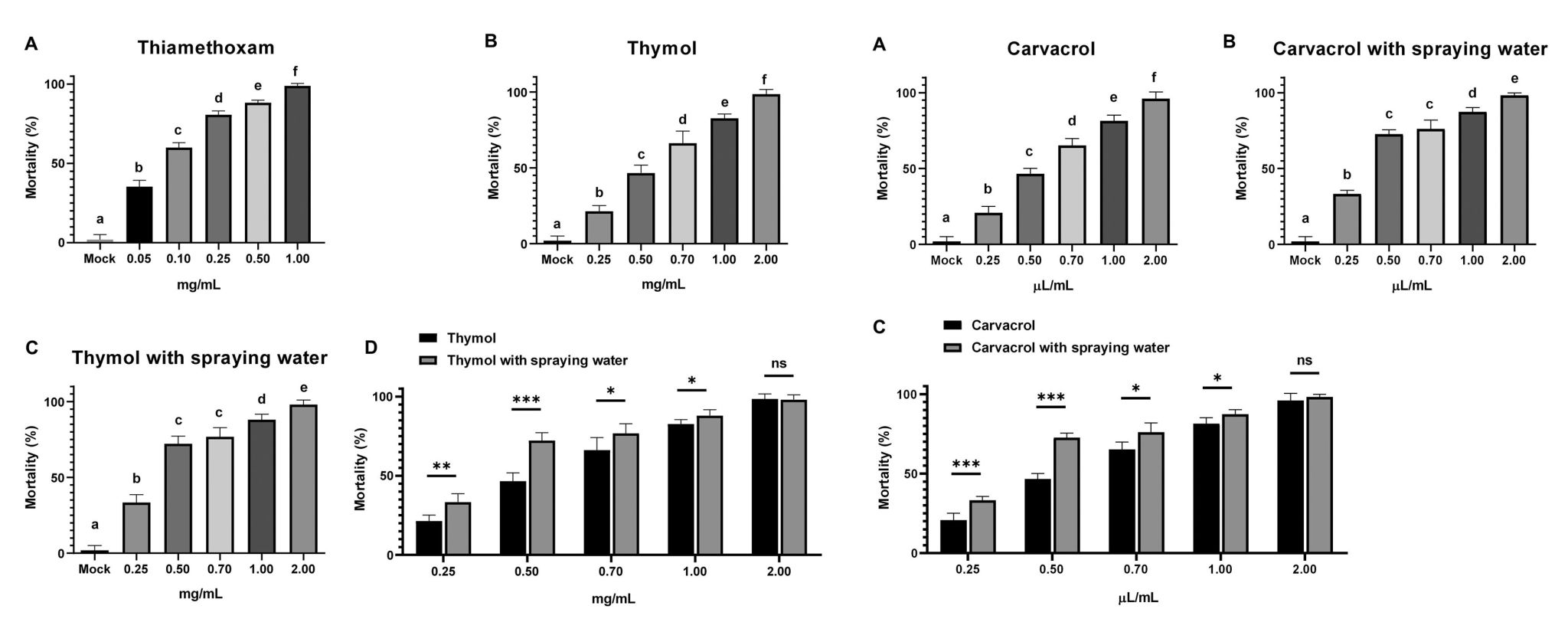

该研究系统评估了百里香酚(thymol)、香荆芥酚(carvacrol)及其他五种天然挥发性化合物对褐飞虱若虫的接触毒性、熏蒸毒性和喷雾处理效果。结果表明,百里香酚和香荆芥酚表现出最强的杀虫活性。这两种单萜酚类化合物广泛存在于百里香和牛至精油中,不仅毒性低、对非靶标生物安全,而且能显著破坏褐飞虱体表的疏水性,使原本疏水的表皮转变为亲水状态,降低其在水田环境中的生存能力。喷雾实验进一步验证了百里香酚和香荆芥酚的显著杀虫效果,特别是在喷雾处理后进行浇水使褐飞虱掉落在土里后,褐飞虱的死亡率明显上升。GC–MS揭示,香荆芥酚可与体表疏水性物质如十六酸辛酯等发生相互作用,从而破坏其保护性蜡质层。

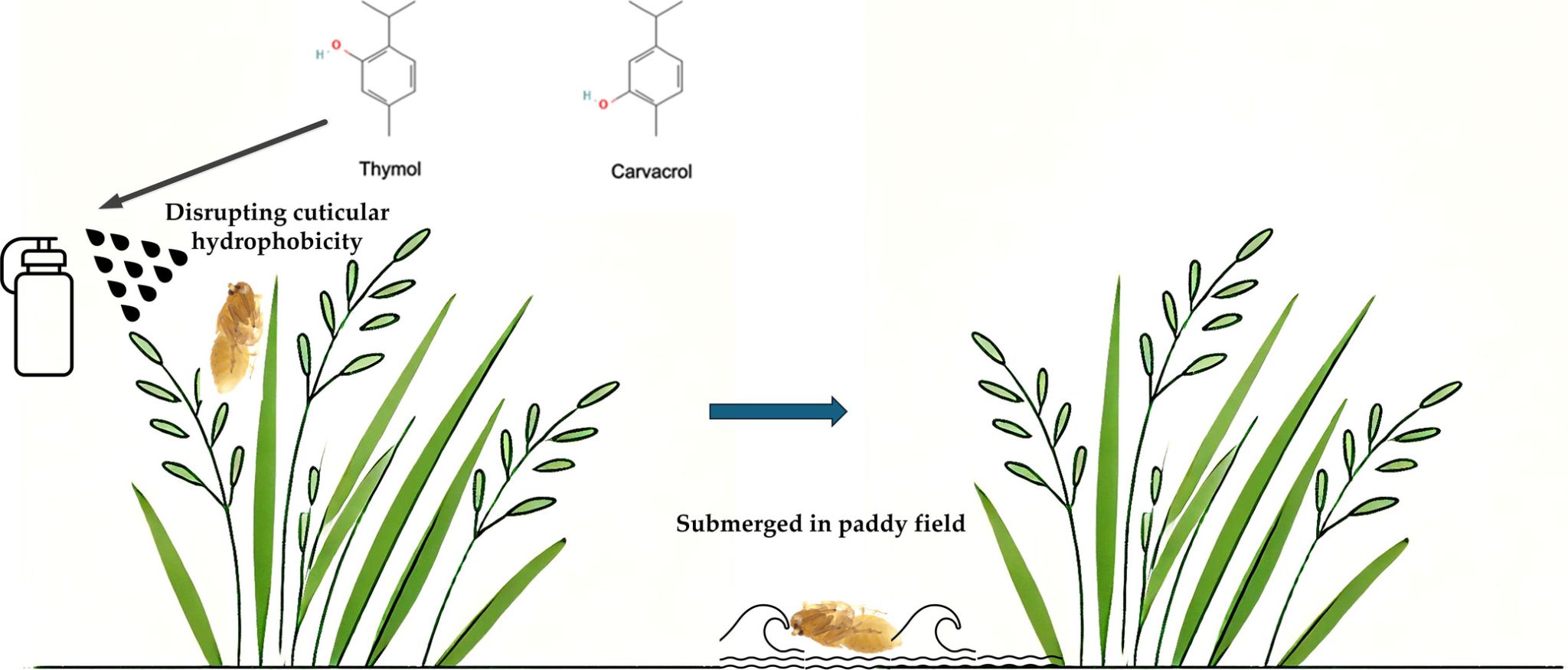

该研究提出了一种全新的稻田害虫防控策略,以稻田害虫表皮疏水化合物作为新靶标,通过削弱其体表的疏水屏障,使其在落入稻田水面后无法“站稳”或回到植株,最终因溺水而死亡。该方法为减少农药依赖、降低环境污染、提升绿色防控效率提供了新的思路。后续工作将围绕其制剂优化、田间应用策略及与其他防控手段的整合开展深入研究,推动其在农业病虫害综合防治中的应用。

通过破坏表皮疏水性来防控稻田害虫的新型防控策略

百里香酚和香荆芥酚显著破坏褐飞虱表皮疏水性

百里香酚与香荆芥酚直接喷洒以及喷洒后喷水浇落褐飞虱的褐飞虱死亡率比较

我校生命科学学院彭雷博士为该论文第一作者兼通讯作者,湖南省农业科学院杂交水稻研究中心赵艳副研究员为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(32400253)资助。

论文全文链接:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048357525001087