近日,我校喀斯特研究院熊康宁团队在环境生态学领域一区TOP期刊《npj Heritage Science》在线发表题为“Spatiotemporal changes and driving factors of ecological vulnerability in karst World Heritage sites based on SRP and geodetector: a case study of Shibing and Libo-Huanjiang karst”的研究论文。该论文根据喀斯特生态系统受到自然环境和人为干扰的影响实际,针对生态系统脆弱性时空变化、驱动因素分析的科学问题,结合生态系统脆弱性评价与遗产地保护与发展的地方需求,在代表中国南方喀斯特世界遗产(WHSs)生态系统脆弱性与保护的施秉喀斯特和荔波-环江喀斯特研究区,通过采用熵权法和地理探测器工具,对2014-2022年喀斯特世界遗产地的生态脆弱性进行了量化分析,揭示了其时空演变趋势和驱动因素,提出了差别化的生态脆弱性管理决策建议。

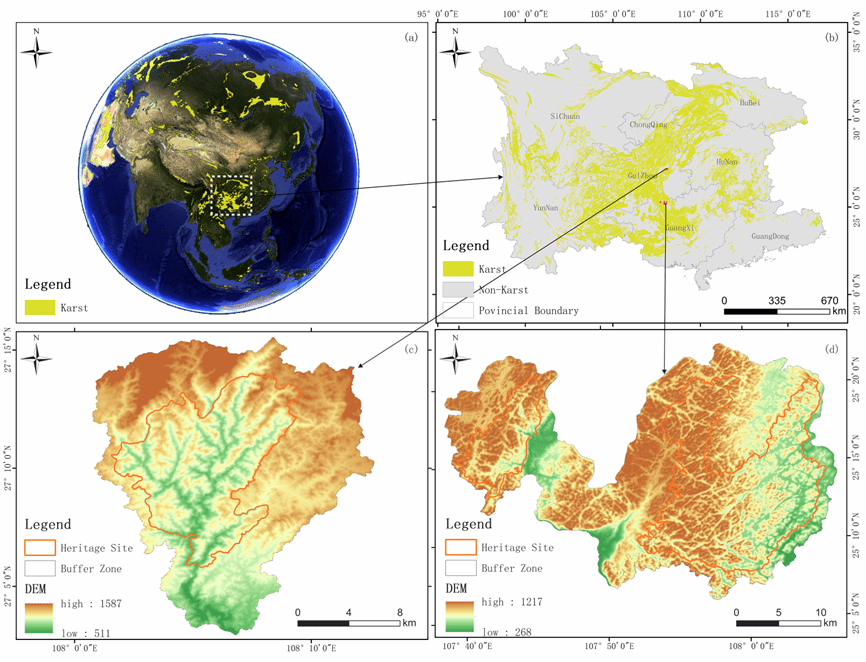

研究区位置

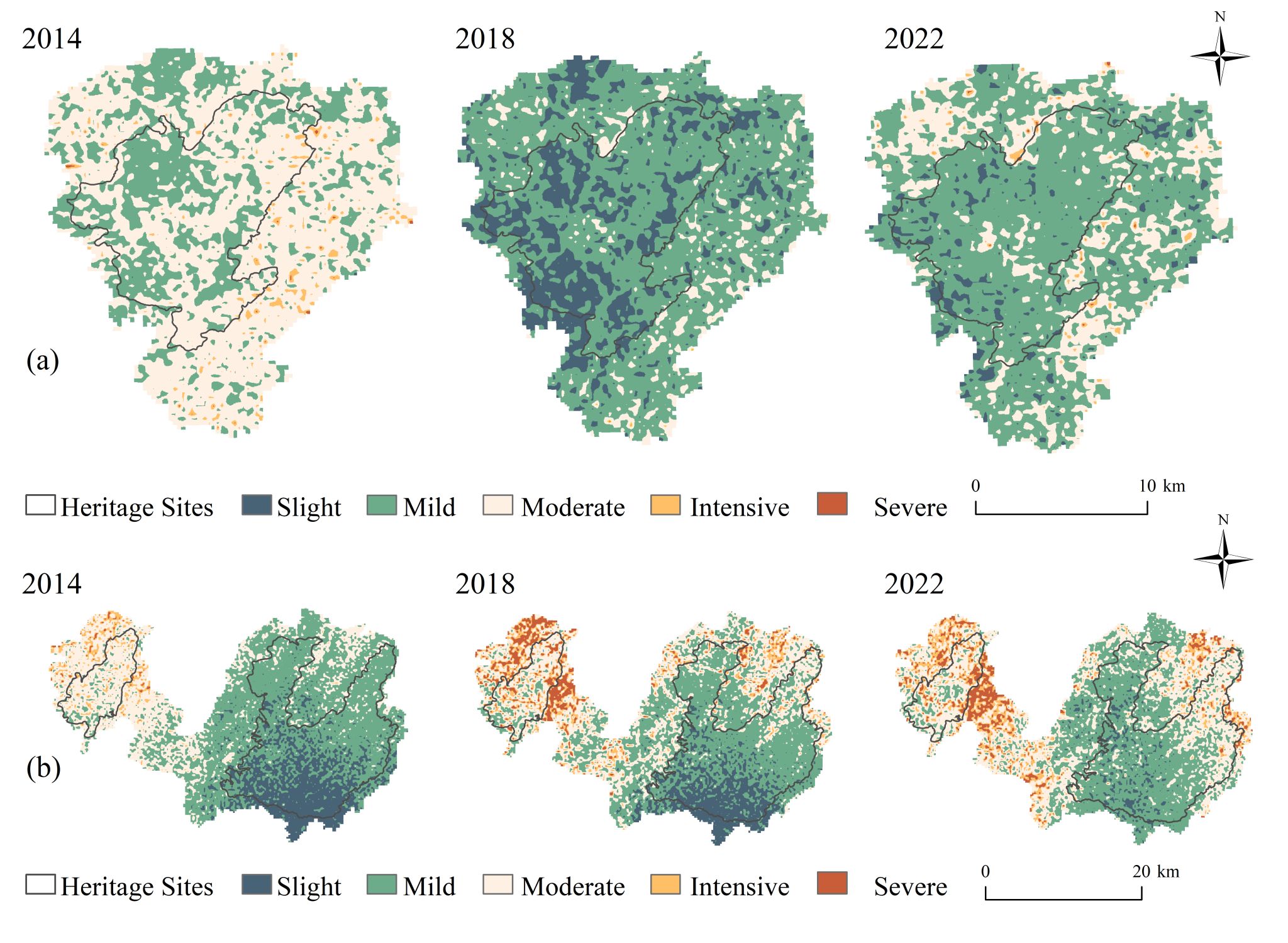

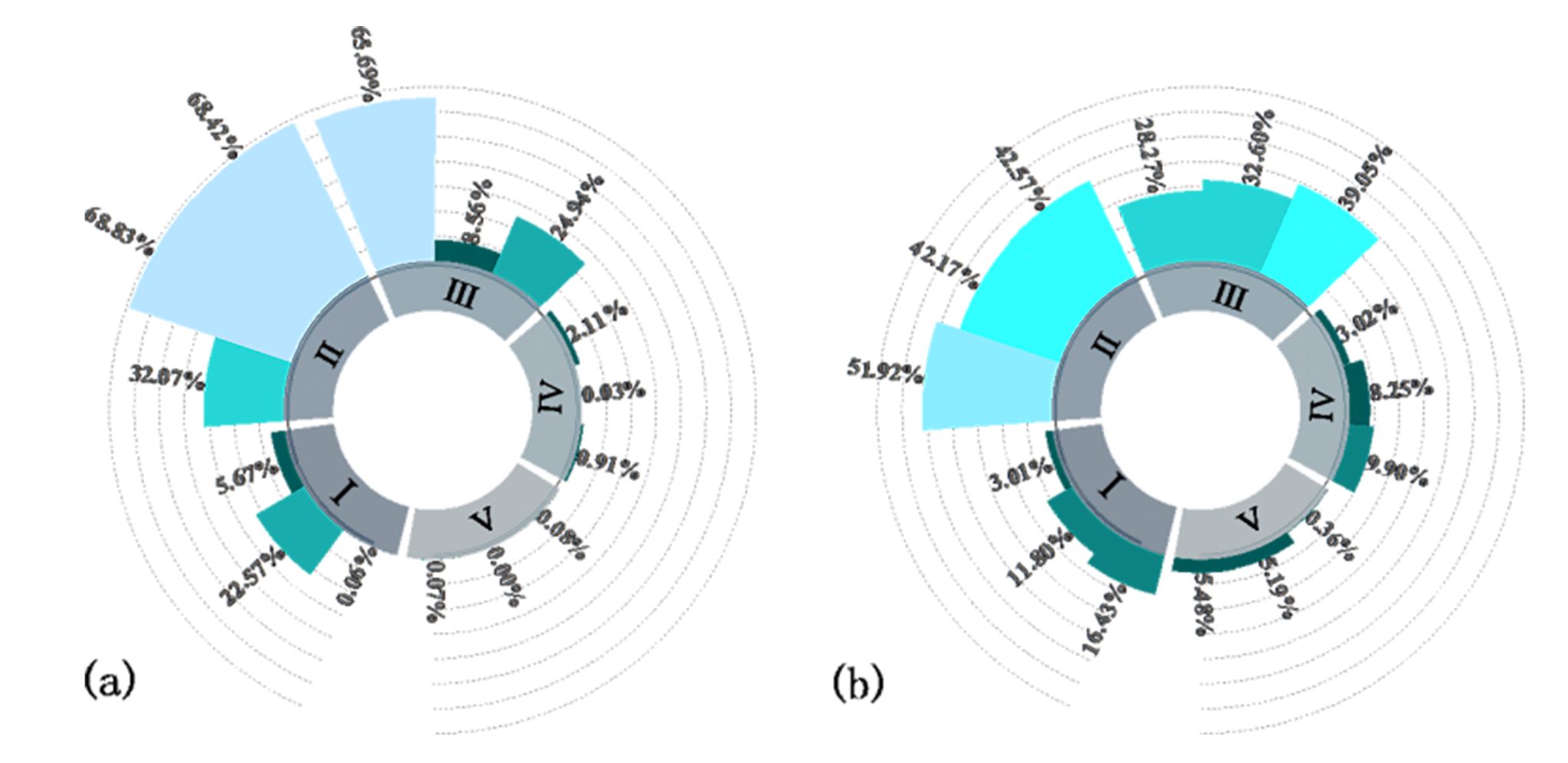

该研究阐明了喀斯特WHSs生态脆弱性的时空演变态势。2014至2022年,施秉WHS的生态脆弱性指数先降后升,但总体趋势向好;荔波-环江WHS的生态脆弱性指数略有上升。从空间分布来看,两个WHS的核心区生态脆弱性相对较低,缓冲区和游客集中区域生态脆弱性较高。

脆弱性等级

该研究发现喀斯特WHSs生态脆弱性具有明显空间聚类特征。基于地理探测器分析,生态脆弱性较高的区域主要分布在缓冲区和游客集中区域,核心区生态脆弱性较低。随着时间推移,这种空间聚类特征愈发明显,表明生态脆弱性在空间上的差异逐渐增大。

脆弱性比例

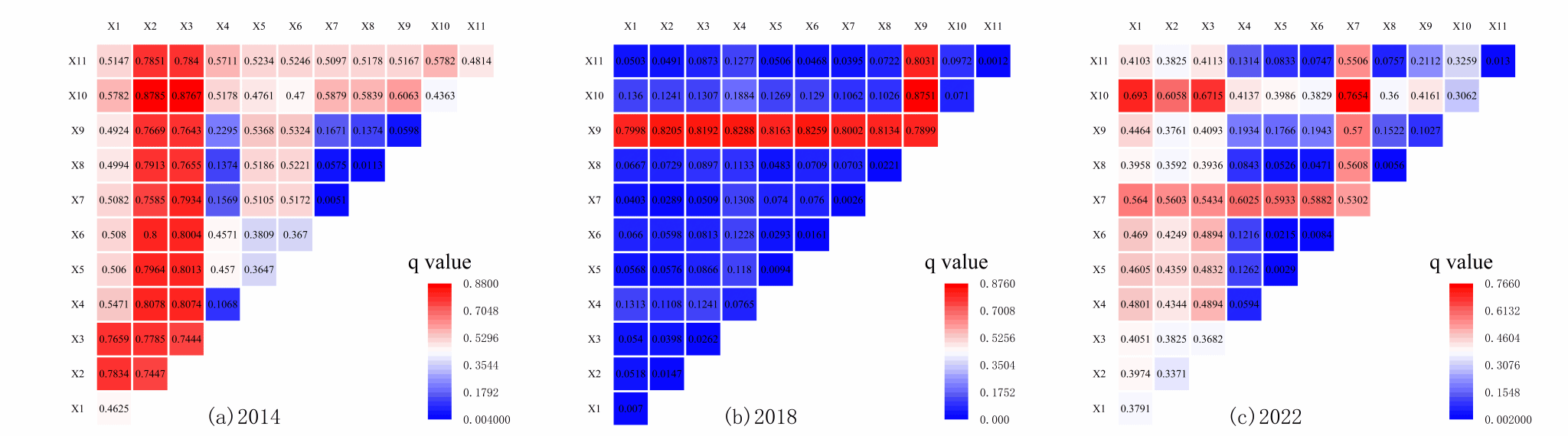

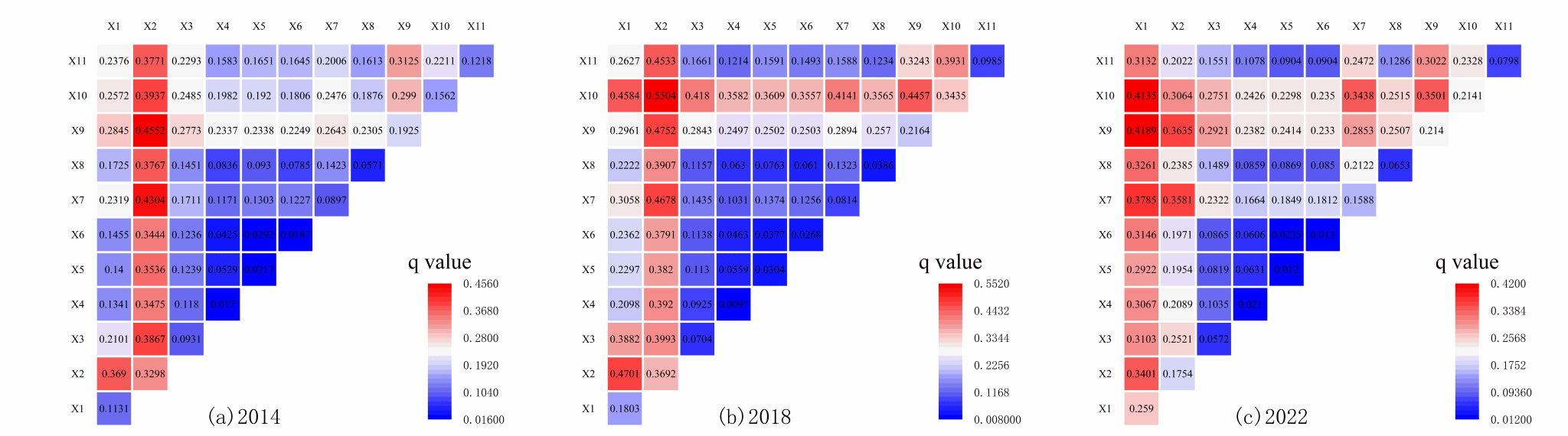

该研究揭示了不同喀斯特WHSs生态脆弱性的驱动因素存在较大差异。施秉WHS的主要影响因素为年降水量、植被净初级生产力(NPP)和数字高程模型(DEM);荔波-环江WHS的主要影响因素为年降水量、干旱度和景观干扰度。多因素交互作用对生态脆弱性的解释力强于单一因素,表明生态脆弱性是多种因素协同作用的结果。

交互探测器结果一

交互探测器结果二

该研究提出了差别化降低喀斯特WHSs生态脆弱性的决策建议。对于生态脆弱性较高的缓冲区和游客集中区域,应加强旅游开发的环境评估与监测,控制人为干扰强度;对于核心区,应严格保护,减少人类活动对其的影响。同时,针对不同WHSs的主要驱动因素,采取针对性措施,如优化植被管理、改善水资源利用效率等,以降低生态脆弱性,促进喀斯特WHSs的可持续发展。

该论文第一作者系熊康宁(通讯作者)指导的2022级硕士研究生张艳秋。论文研究得到了贵州省科技支撑计划项目(NO:220 2023 QKHZC)、贵州省科技计划重大专项(编号:6007 2014 QKHZDZXZ)和全国高等学校学科创新引智计划项目(D17016)的联合资助。

论文全文链接:https://doi.org/10.1038/s40494-025-01584-3