今天是2014年1月20日,天气预报7级大风(在长城站外出考察,为保证安全,必须查看当天的潮汐表和天气预报),不能外出。我独自一人走进站内陈列室,30年长城站的发展历程在眼前一幕幕重现,留给我的是强烈的心灵震憾。

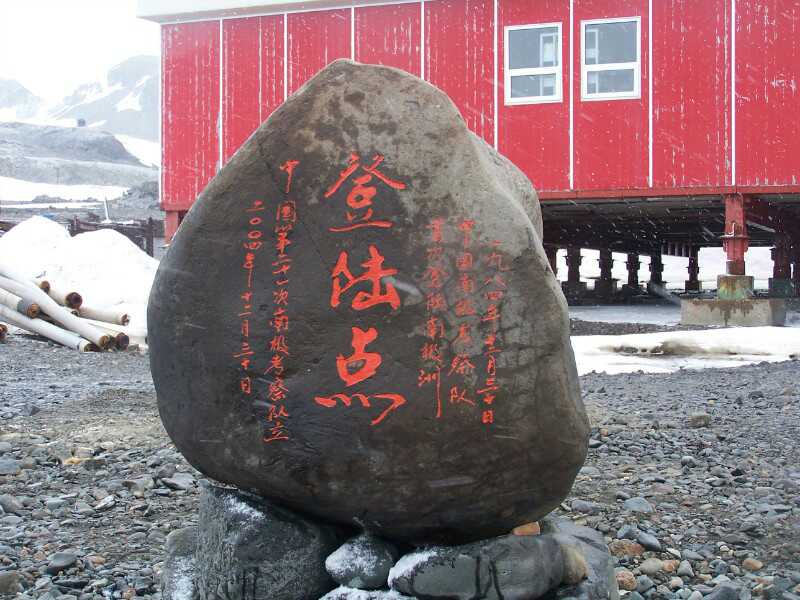

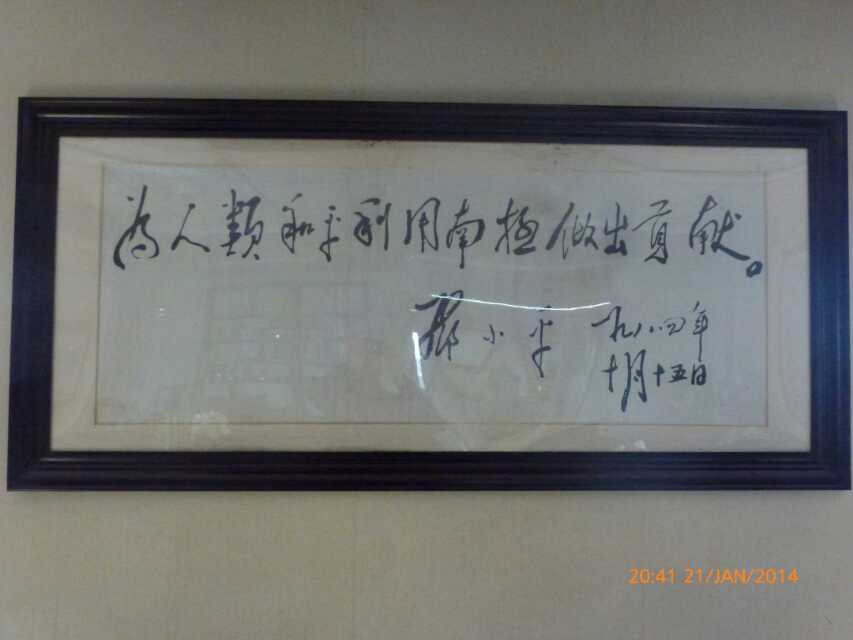

上世纪80年代初,全球已有18个国家在南极大陆建立了科考基地,而作为联合国5个常任理事国之一的中国,是唯一一个在南极问题上没有发言权的国家。1983年,中国政府向“南极条约”保存国美国递交了加入书,正式成为“南极条约”的缔约国。但是,在国际南极俱乐部里,还有缔约国和协商国之分,只有后者才在南极事务中具有决策权。可当时的中国在南极没有考察站甚至没有踏足过南极。1984年12月30日,中国政府派出的第一支考察队591人登陆南极洲,目的就是在乔治王岛上建立中国第一个南极常年科考站。短短45天,考察队克服难以想像的困难,终于在1985年2月20日建成了中国南极长城站。小平同志为此专门题词:为了人类和平利用南极作出贡献。

此次南极之行,我有幸与当年的考察队员,现任长城站第30次南极科考队站长曹建军和前水手长傅炳伟成为队友。每天的朝夕相处,我总爱请教他们中国南极科考事业30年来的变迁。每次建军站长和炳伟都是淡定地为我讲述他们3次在长城和中山站越冬、10次在雪龙号上奔赴南极的动人故事。我仔细一算,30年来他们竟然有近一半的时间是在远离祖国和家的南极与茫茫大海上度过的。望着他们长年被强紫外线晒得黝黑的脸庞,我想:中华民族的伟大复兴,不就是这些平凡而伟大的人默默奉献的积淀吗!

长城站建成8个月后,1985年10月7日,第13次“南极条约”协调国会议正式接纳中国成为“南极条约”协商国。从此,中国在国际南极事务中有了表决权和管理责任。

上篇答案:人类踩踏造成的破坏称为痕迹污染。

本篇问题:雪龙号能准时到达我们长城站吗?