近日,我校喀斯特研究院熊康宁团队在环境生态领域TOP期刊《Ecological Indicators》(中科院SCI一区)在线发表题为“Spatiotemporal dynamics and driving mechanisms of grassland landscape fragmentation in China’s karst regions”的研究论文。该论文根据喀斯特草地景观破碎化导致生态系统退化的实际问题,针对景观格局时空演变与驱动机制的科学问题,结合科学推进石漠化综合治理的国家战略和地方需求,在代表地貌多样、生态脆弱性显著的中国喀斯特地区,综合运用GIS空间分析、Fragstats景观格局指数、土地利用转移矩阵和地理探测器模型,对1990-2020年中国喀斯特草地景观破碎化的时空演变格局进行了多尺度量化,系统分析了不同草地破碎化的空间分异特征,提出了差异化、协调化的喀斯特草地生态系统保护与恢复策略建议。

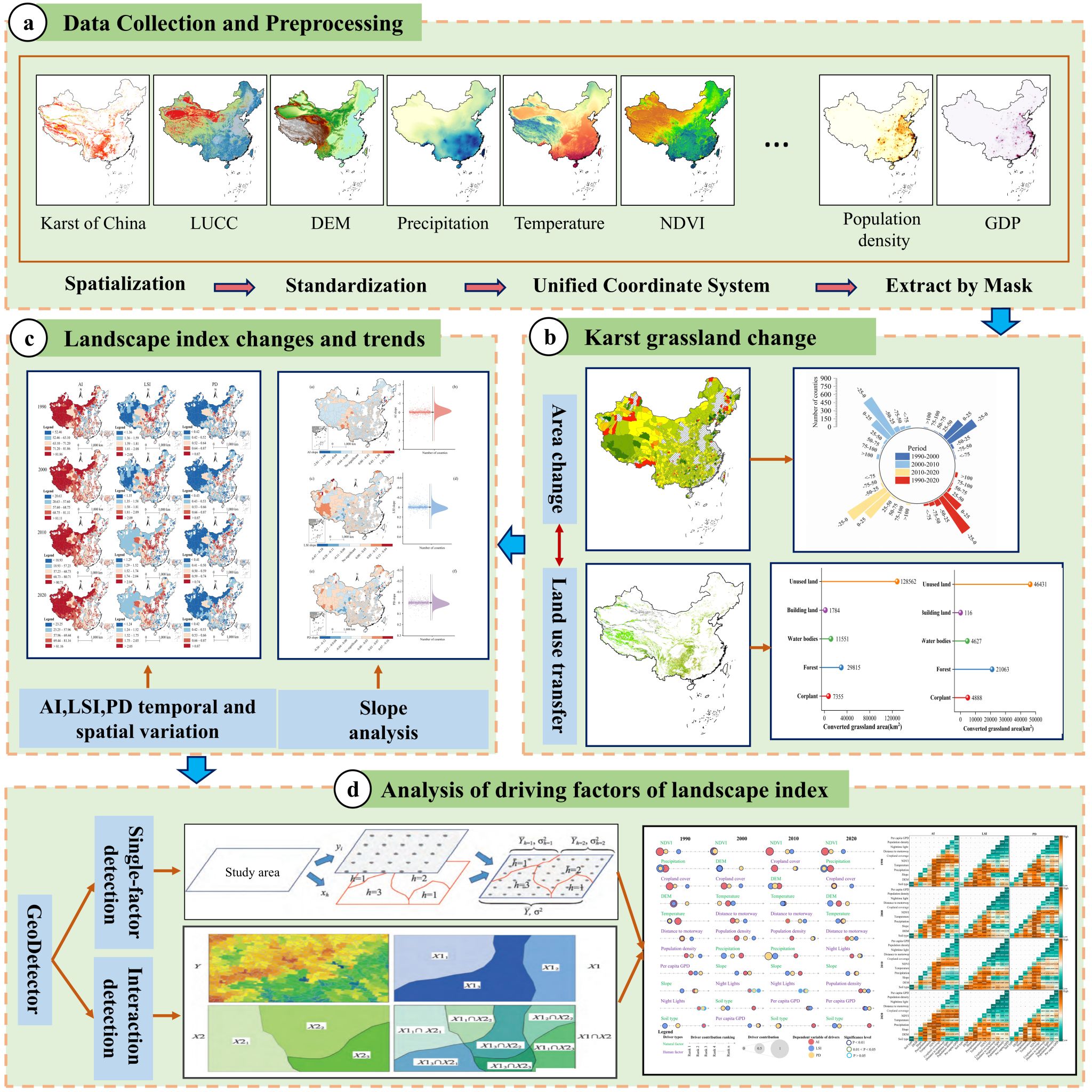

论文图形摘要

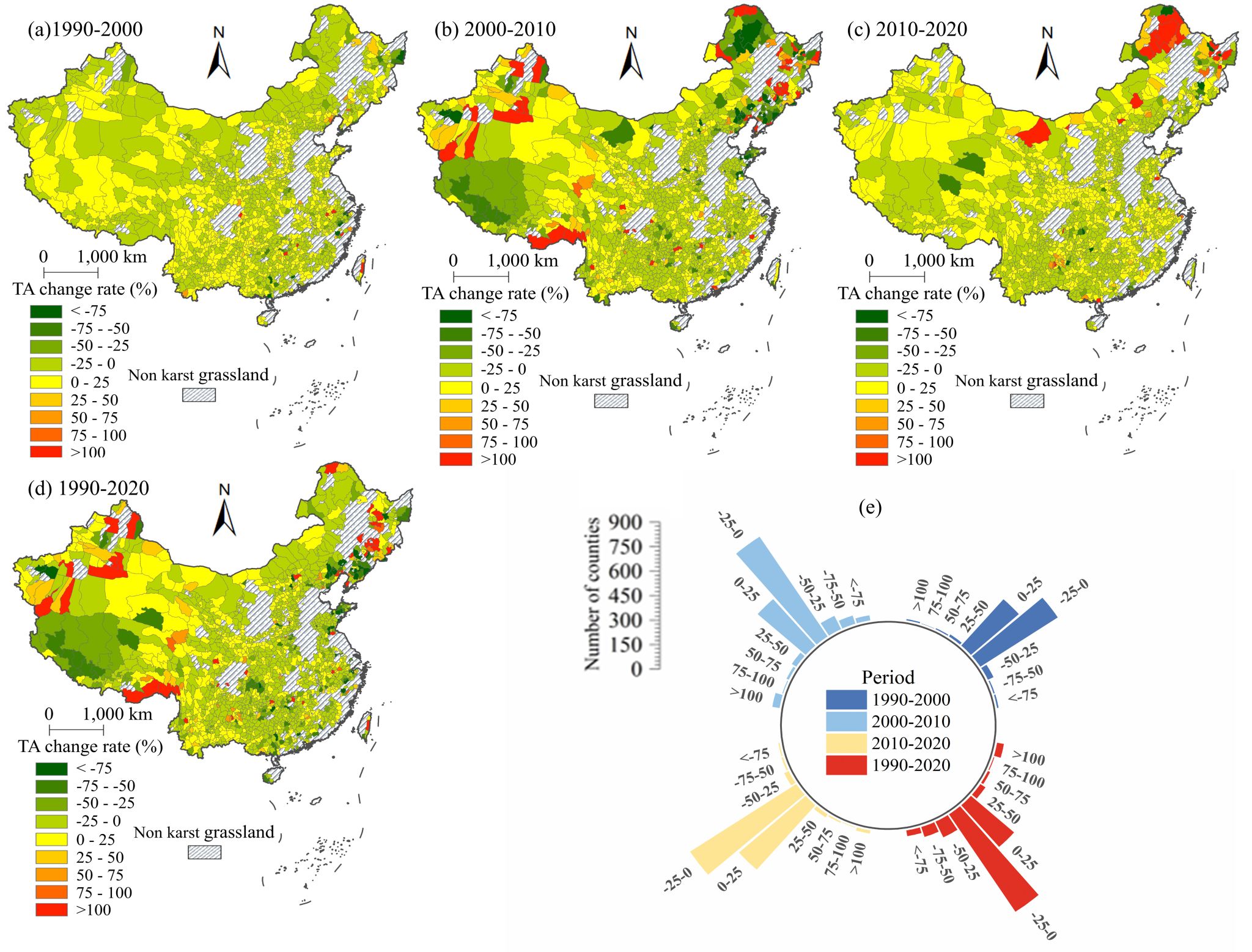

该研究阐明了中国喀斯特草地面积呈现“先急速后趋缓”的净损失特征。在1990年至2020年的30年间,中国喀斯特草地总面积呈现净减少趋势,共计净损失101,942平方千米。草地流失主要转向了未利用地、林地和水体。值得注意的是,草地流失的速率在2010年后显著放缓。这说明退耕还林还草和喀斯特石漠化治理等生态保护工程的广泛实施及其阶段性成效,促进了喀斯特草地的恢复进程。

中国县域喀斯特草地面积变化率

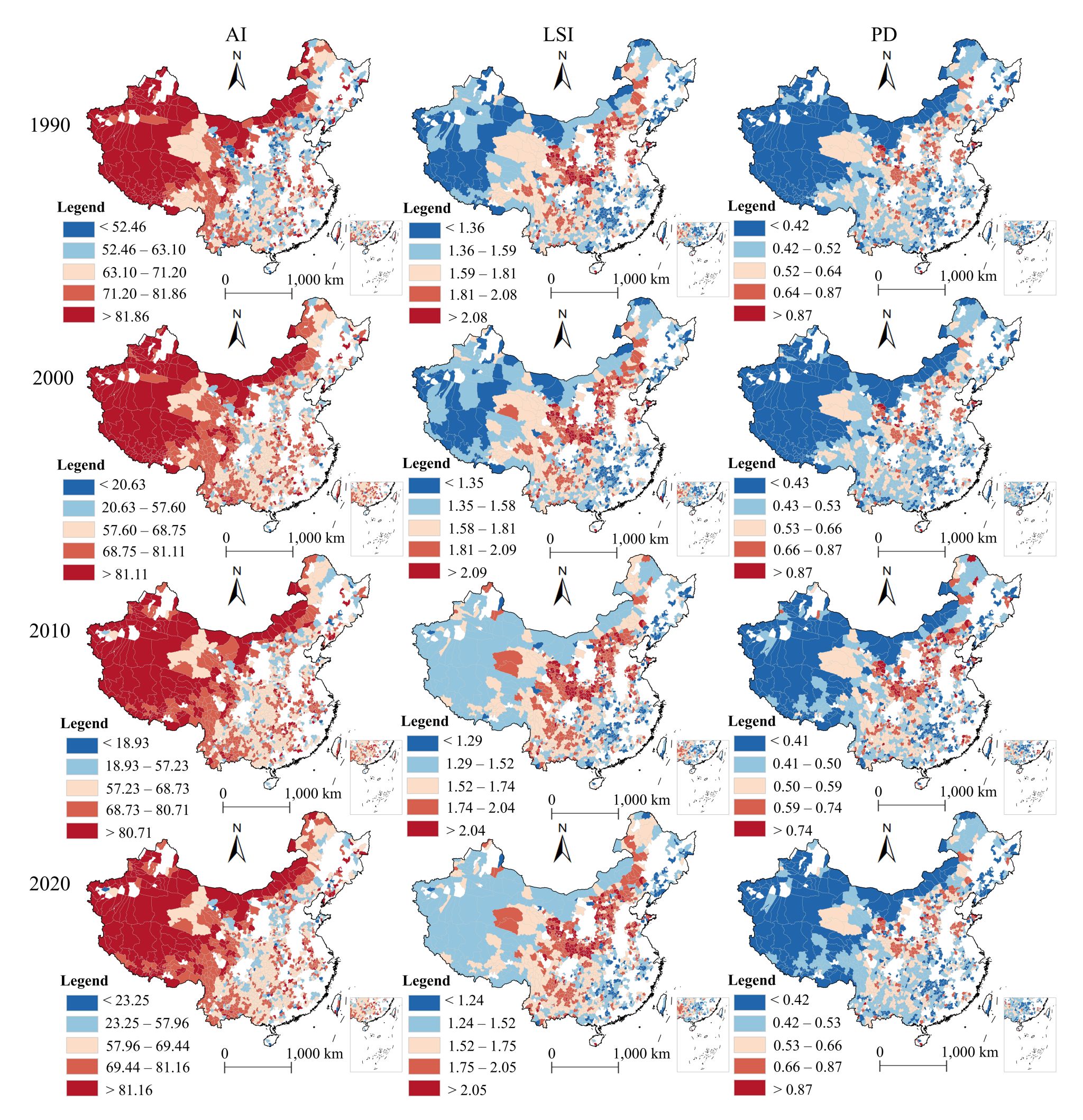

该研究发现了喀斯特草地的景观破碎化表现出显著的空间异质性。在地形过渡带,如云贵高原和黄土高原过渡区,AI值下降与PD、LSI值升高表明人类活动干扰加剧了喀斯特草地斑块形状的复杂化并降低其连通性。而在青藏高原等自然地理屏障明显的区域,草地破碎化程度相对较低,但其LSI值的局部升高可能反映了边缘开发压力。

中国县级喀斯特草地景观破碎化指数空间分布

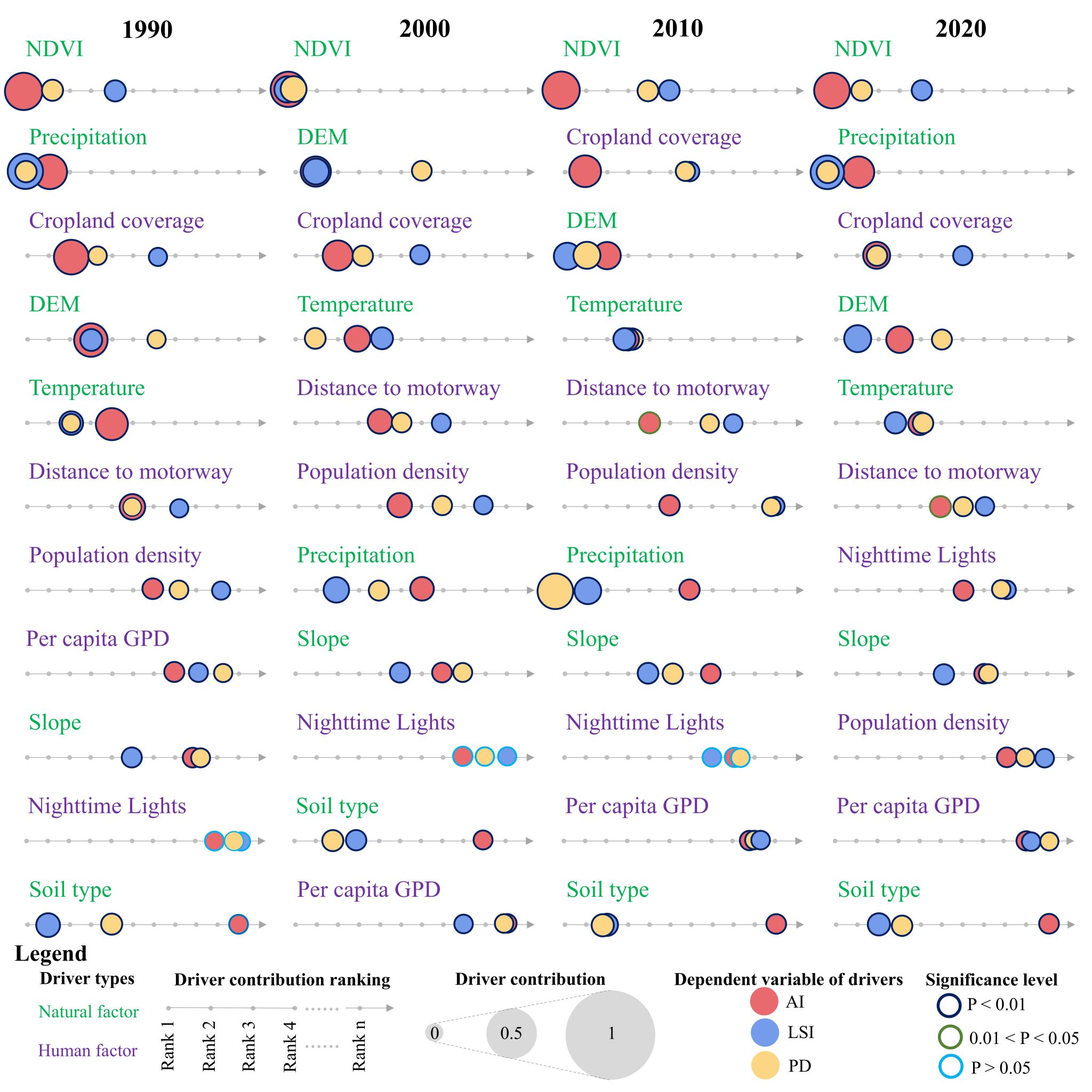

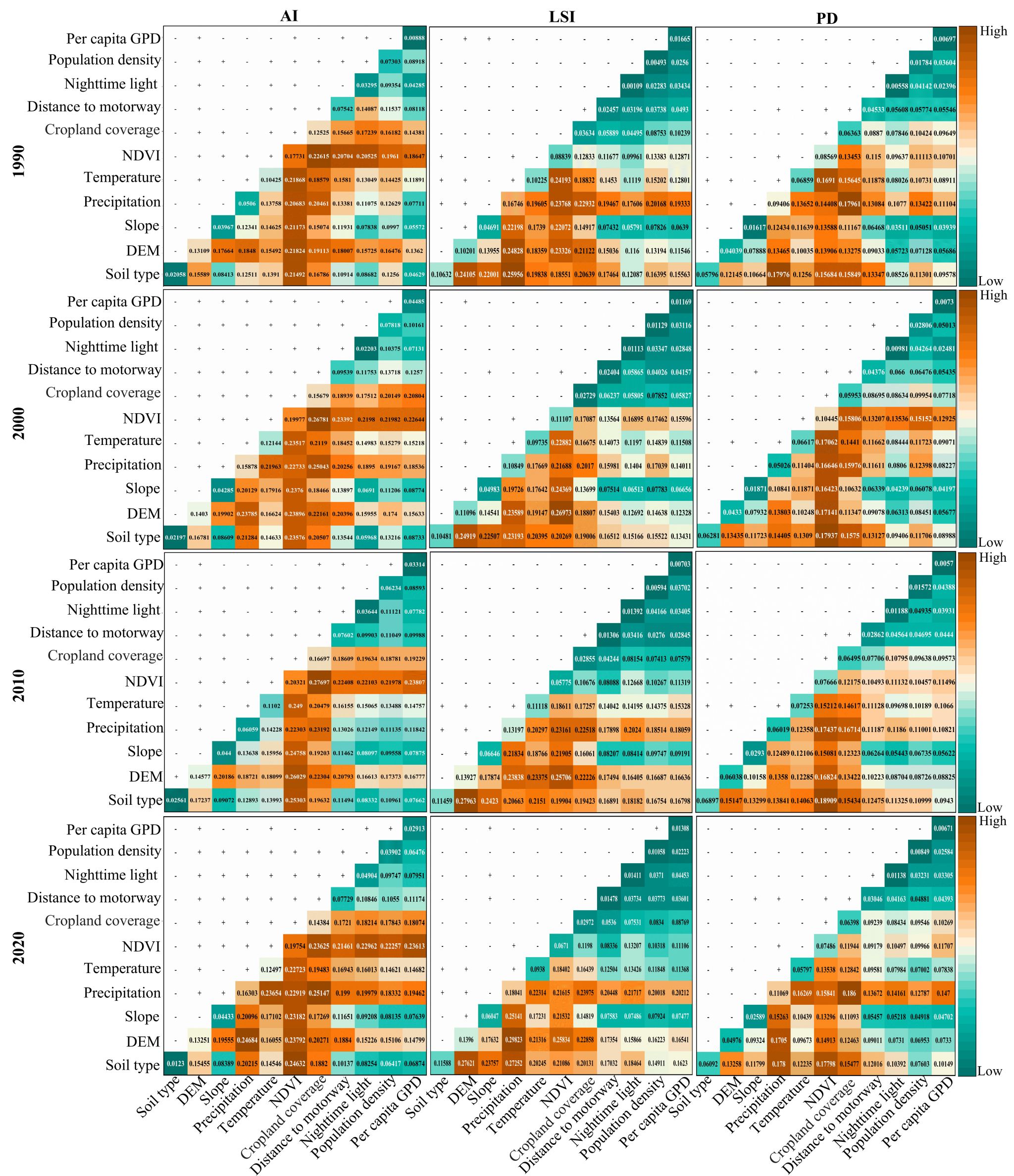

该研究揭示了喀斯特草地景观破碎化的驱动机制自然与人为因素交互作用的复杂动态性。地理探测器模型的分析结果显示,从单个因子来看,自然因素是解释草地景观格局空间分异的主要驱动力。然而,人类活动因子的影响力正持续增强,并且其与其他因子的交互作用显著。表明整个驱动机制正在经历从“自然主导”向“自然-人为共同主导”的转变。

喀斯特草地AI、LSI、PD的单因子探测结果

该研究提出了喀斯特草地生态系统保护与恢复策略建议。在云贵高原等高强度人为干扰区,重点协调农业扩张与生态恢复的空间竞争,通过建立生态缓冲带、推广喀斯特石漠化治理灌草间作模式来抑制边缘破碎化;在青藏高原等生态屏障区,以保护和适应性管理为主,防范气候变化风险;在东部城市化地区,则强化生态红线约束,构建生态廊道。实现喀斯特草地生态系统的精准、高效和可持续治理。

喀斯特草地景观指数驱动因素因子交互作用检测结果

该论文第一作者系熊康宁(通讯作者)指导的2023级硕士研究生向帅。该研究得到了贵州省科技计划重大专项(No.5411 2017 QKHPTRC, No.6007 2014 QKHZDZXZ)、全国高等学校学科创新引智计划项目“中国南方喀斯特生态环境学科创新引智基地建设”(D17016)的联合资助。

论文全文链接:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.114185