近日,我校喀斯特研究院熊康宁教授团队在环境生态学领域一区TOP期刊npj Heritage Science在线发表题为“Evaluation of Ecosystem Carrying Capacity and Diagnosis of Obstacle Factors in the World Heritage Karst Sites”研究论文。论文根据世界自然遗产生态系统承载力难以客观定量评价的实际问题,针对喀斯特世界遗产地生态本底脆弱、生态系统承载力评价指标体系构建与生态环境演变主要驱动因子识别的科学问题,结合景观资源开发和生态环境可持续发展的科技需求,从生态弹性力、资源环境承载力和社会经济协调力三个维度选取涵盖自然环境和社会经济方面的16个评价指标,构建喀斯特自然遗产地生态系统承载力评价体系,选取代表突出的自然美和美学重要性的世界遗产地“施秉遗产地”和“荔波-环江遗产地”为案例地,利用主客观加权方法、冷热点分析和地理检测器等方法,对喀斯特世界遗产地生态系统承载力进行评价,揭示生态系统承载力空间演变特征,重点阐明生态系统承载力主要聚集区,揭示生态系统承载力变化的主要障碍因子,为世界遗产地客观评价生态系统状态提供科学依据和新的研究方法。

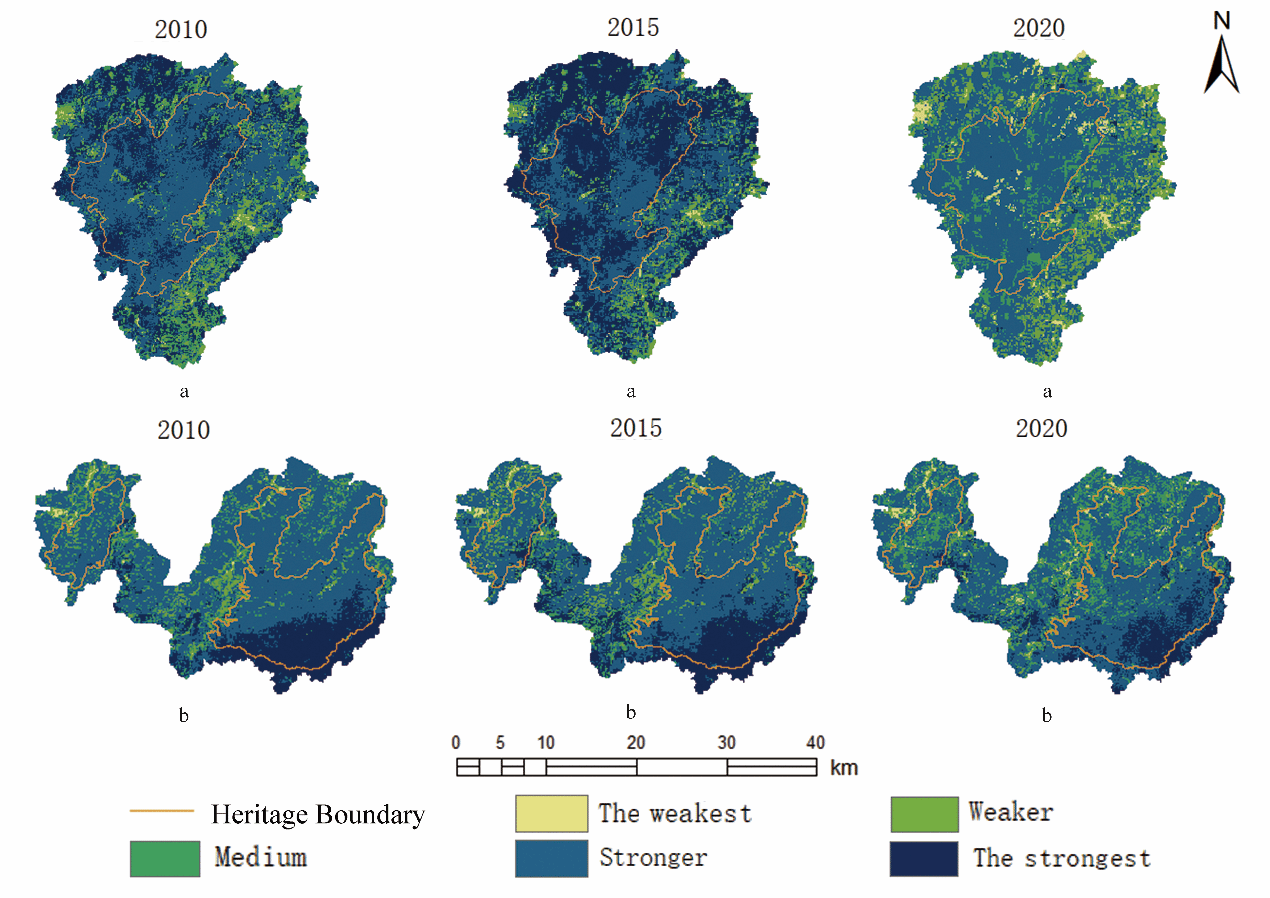

ECC的空间分布

该研究阐明了2010-2020年喀斯特世界遗产地核心区的生态系统承载力(ECC)明显大于缓冲区,无人为干扰的缓冲区的生态系统承载力大于人类活动较强的缓冲区。到2020年,施秉遗产地以较强承载力区为主,荔波-环江遗产地以较强、极强承载力区为主。

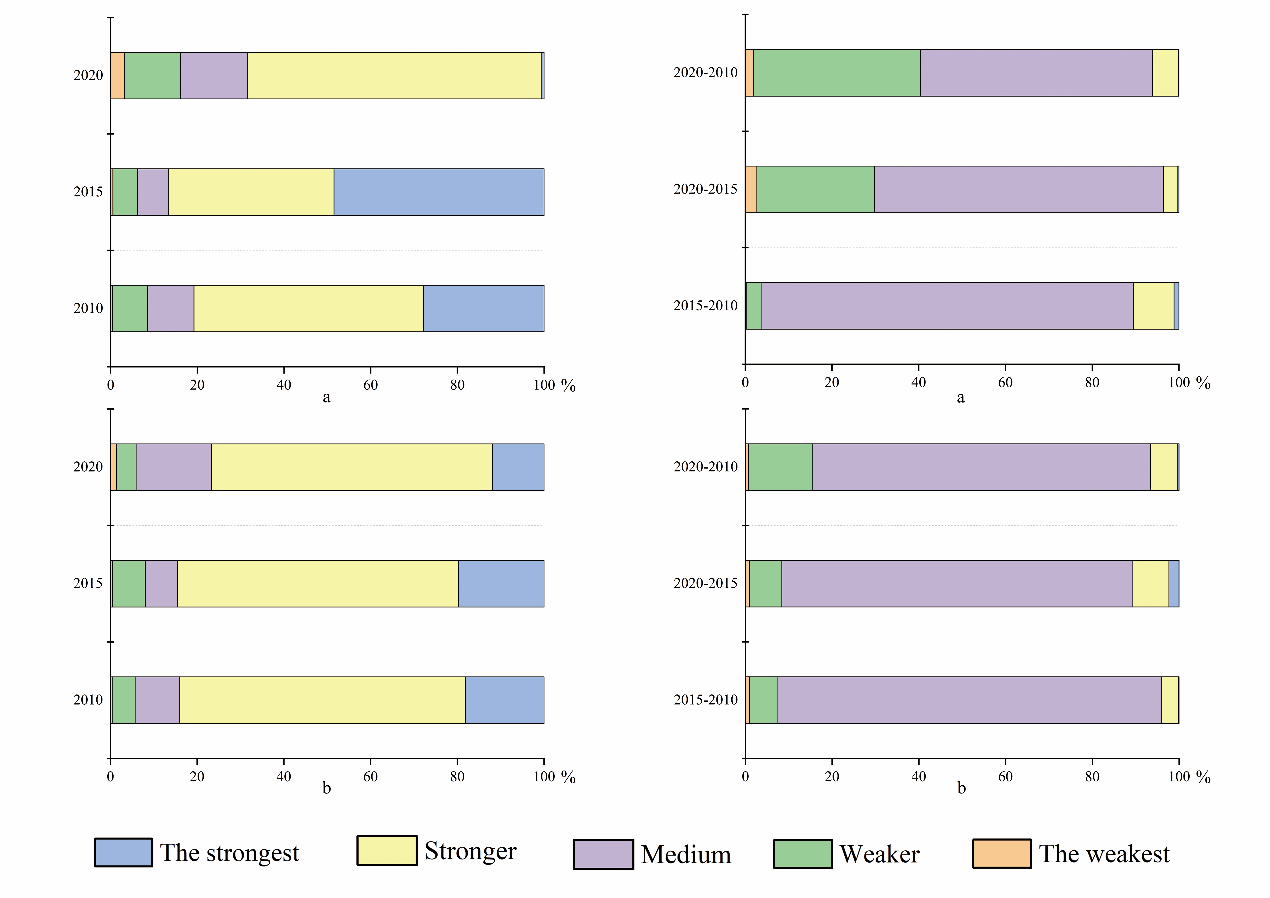

不同ECC面积的比例图

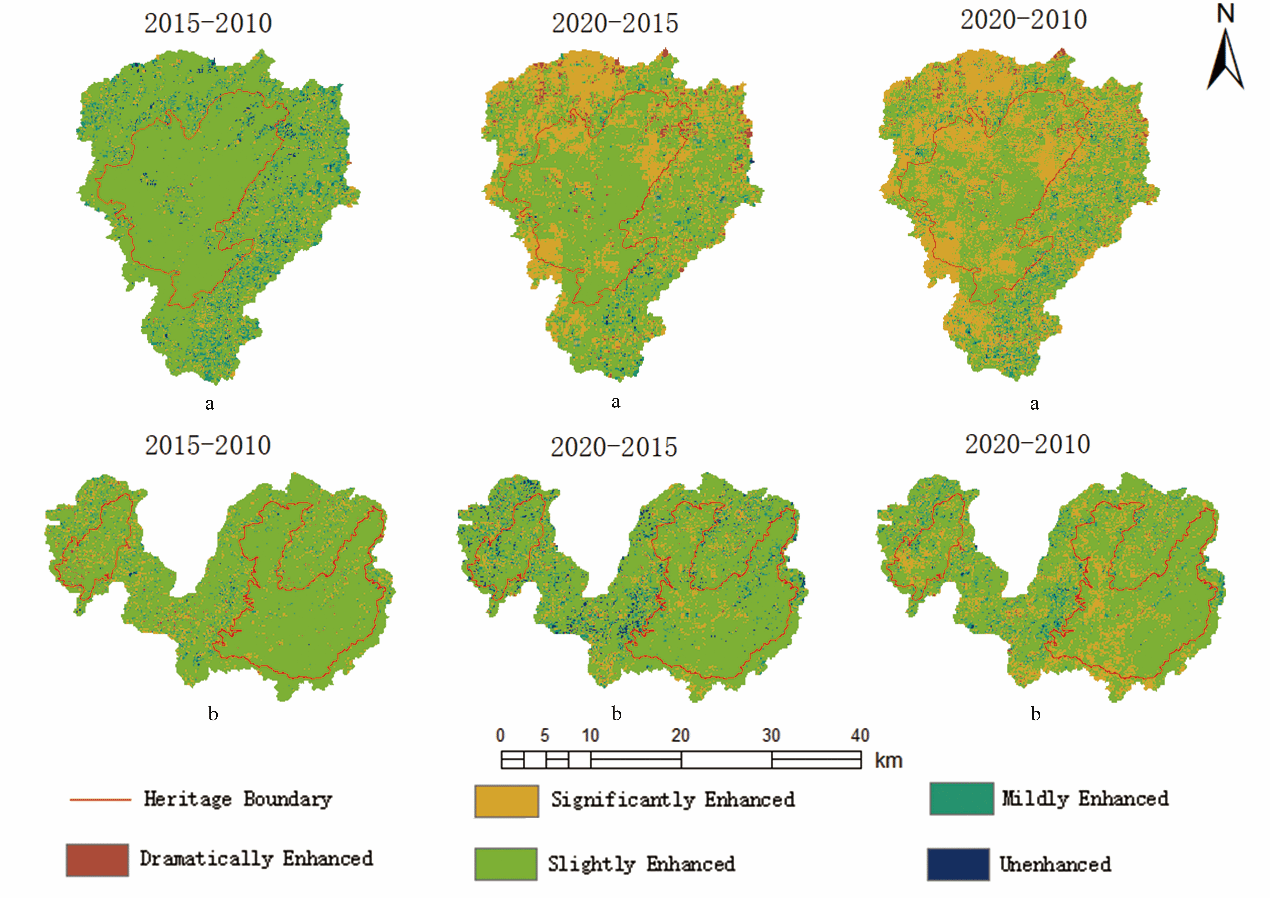

ECC的时间演化特征

该研究发现2010-2020年喀斯特世界遗产地的生态系统承载力总体呈下降趋势,施秉遗产地的生态环境退化较荔波-环江遗产地更明显。

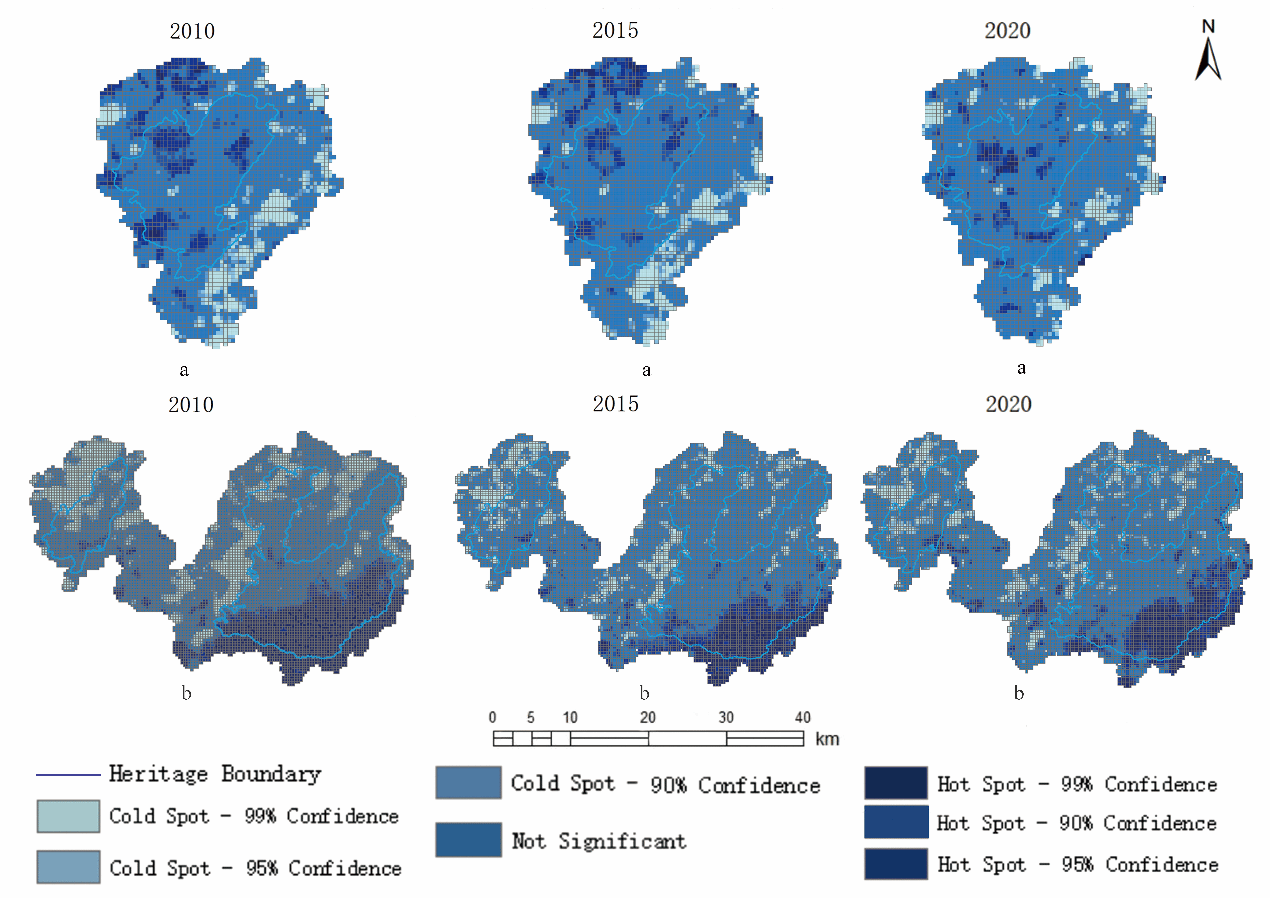

ECC的空间集聚性

该研究阐明了喀斯特世界遗产地中生态系统承载力的空间格局随时间表现出较强的空间集聚,具有明显的空间分异。热点区域主要在核心区,而冷点区域主要在缓冲区内。

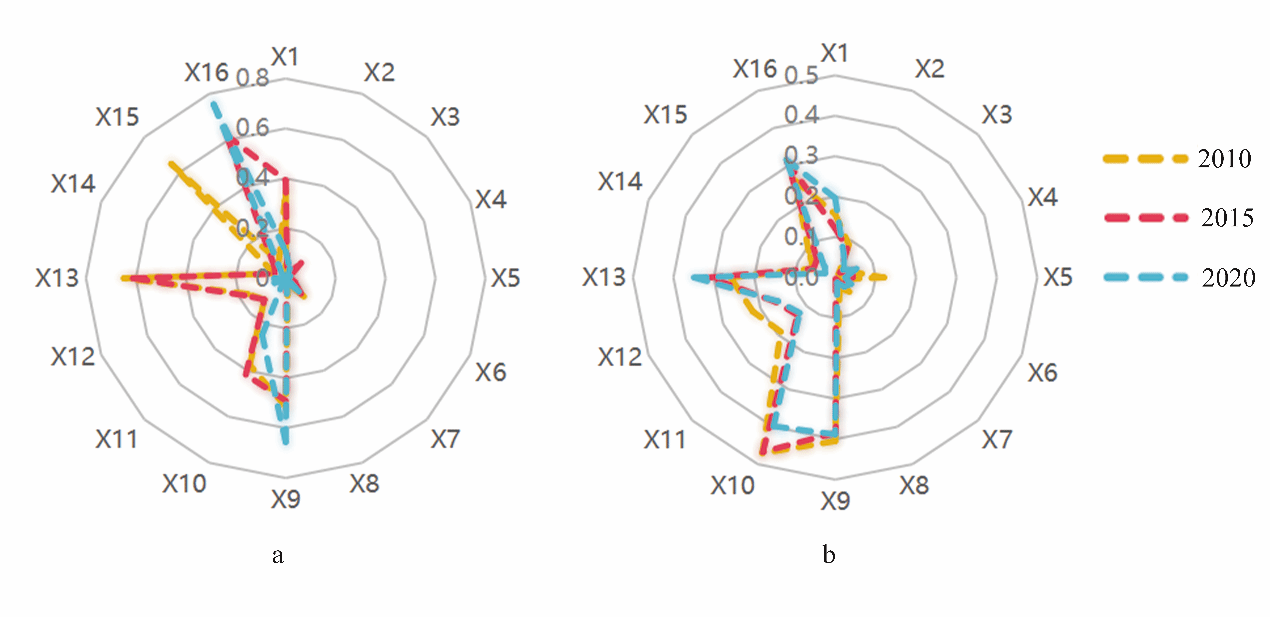

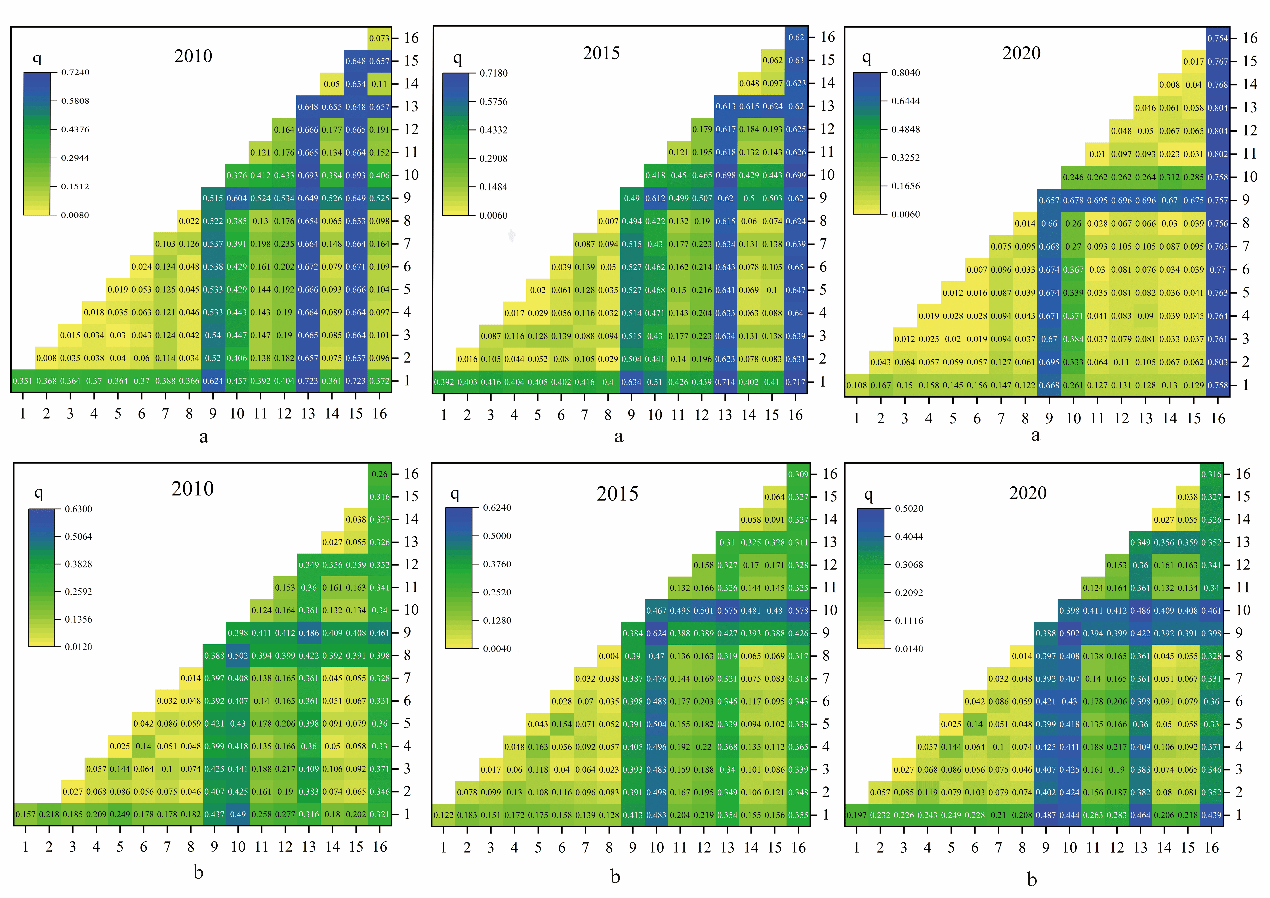

单因子检测结果

因子交互作用检测结果

该研究揭示了土地利用强度、开发干扰指数和经济发展指数是施秉遗产地生态系统承载力的主要驱动因素。而荔波-环江遗产地生态系统承载力空间分异更多受生态敏感性和生境质量指数的影响,部分因子交互作用的影响大于单因子作用。

该论文第一作者系熊康宁(通讯作者)指导的2022级硕士研究生徐美荣。论文研究得到了全国高等学校学科创新引智计划项目(D17016)、贵州省科技支撑计划项目(220 2023 QKHZC)和贵州省地理学会项目(GS44-20041218)联合资助。

论文全文链接:https://www.doi.org/10.1038/s40494-025-01627-9